Mon soldat inconnu

À l’instant de coucher sur le papier cette chronique dont je croyais avoir rassemblé tous les éléments, je suis mortifié de ne pas arriver à me souvenir du nom de ce garçon qui en fut le principal protagoniste, mais dont nous ne nous avisâmes que tardivement de son influence décisive sur notre quotidien d’alors. C’est d’autant plus vexant que me reviennent aisément les noms de tous mes autres camarades.

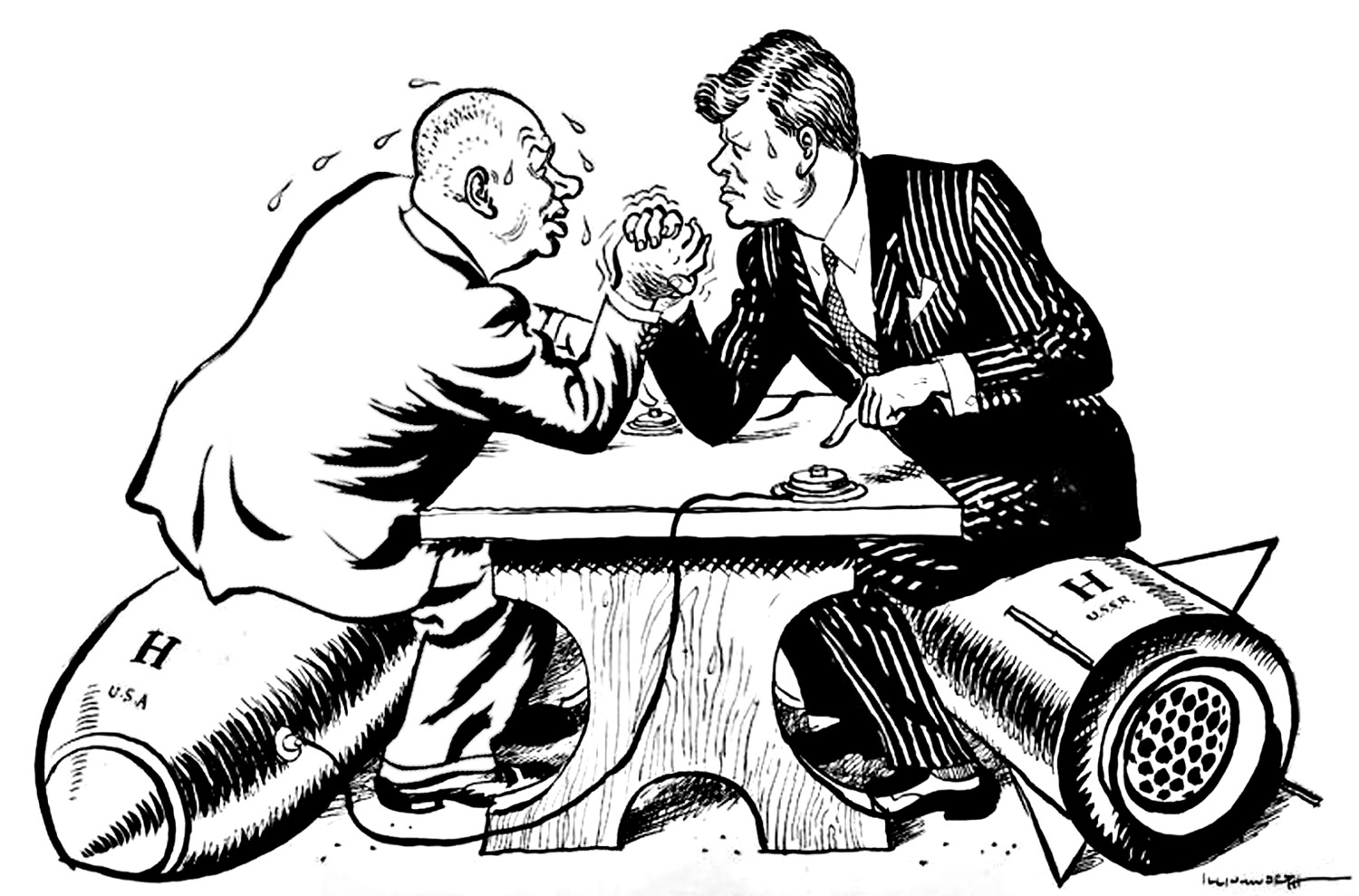

C’était en pleine guerre froide. Nous étions une bande de jeunes gens qu’on avait expédié dans cette Base qui abritait l’état-major du Centag, à mi-chemin entre Mannheim et Heidelberg, en zone d’occupation américaine. D’entrée de jeu, les bleus en levant les yeux vers le ciel savaient à quoi s’en tenir. À côté des drapeaux américain, allemand et français, celui du Centag arborait sur un écusson vert l’agressive rose des vents en acier de l’OTAN qui menaçait de ses pointes acérées les quatre points cardinaux. Au centre de cette rose, histoire de bien se faire comprendre de l’ours soviétique, un lion belliqueux dressé sur ses pattes arrière défiait toutes griffes dehors quiconque oserait se frotter à lui. Enrôlés sous la bannière de ce lion indomptable, nous n’étions que des lionceaux, mais, comme on le verra, ceux qui nous commandaient ne valaient pas beaucoup mieux.

Le Centag (acronyme de Central Army Group) regroupait sur le site d’Hammonds Barracks où je venais d’être affecté des effectifs américains. On y trouvait cependant un contingent significatif de cadres de la nouvelle armée allemande que l’OTAN s’activait à réarmer à grande vitesse, ainsi d’une pincée homéopathique de militaires français pour pimenter l’ensemble d’un dilettantisme de bon aloi. Nous n’étions, mes camarades et moi, que de simples appelés détachés des divers corps où nous avions respectivement fait nos classes et subit une formation spécifique. Je venais quant à moi du 88e Centre d’Instruction des Transmissions localisé sur un site de la ligne Maginot dont une portion avait été reconvertie, signe des temps, en abri antiatomique susceptible d’abriter en cas de guerre tout le gratin pensant de notre Défense nationale.

Chaque matin, après avoir pataugé dans la neige fondue à travers bois nous descendions dans les entrailles délabrées du gigantesque labyrinthe de béton et d’acier du fort de Rochonvilliers où circulait encore à quinze mètres sous terre le petit train électrique qui avait autrefois acheminé sur une dizaine de kilomètres, en toute sécurité, mais fort inutilement, hommes et munitions vers les différentes casemates auxquelles les Allemands, pas si bêtes, ne vinrent jamais se frotter. Mes camarades et moi nous nous retrouvions bouclés pour de longues heures dans un local assez semblable par sa taille et son agencement à toutes les salles de classe que nous avions jusqu’ici pratiquées, avec ses tables alignées face au tableau noir devant lequel pérorait notre instructeur. Cette salle ne se singularisait de toutes celles où se trouva emprisonnée notre enfance que par une totale absence de fenêtre. L’essentiel de toute formation militaire visant à la régression mentale des cobayes qui en sont l’objet, nous ne fûmes guère déçus. On nous enseignait les subtilités du chiffre, spécialité consistant à déchiffrer à la vitesse du son les sommaires mélodies du Morse comme si c’était notre langue maternelle, mais surtout à maîtriser toutes les subtilités du codage et du décodage des messages secrets au moyen des procédés archaïques encore en vigueur à l’époque, mais que l’ère du numérique frappa définitivement d’obsolescence quelques années plus tard.

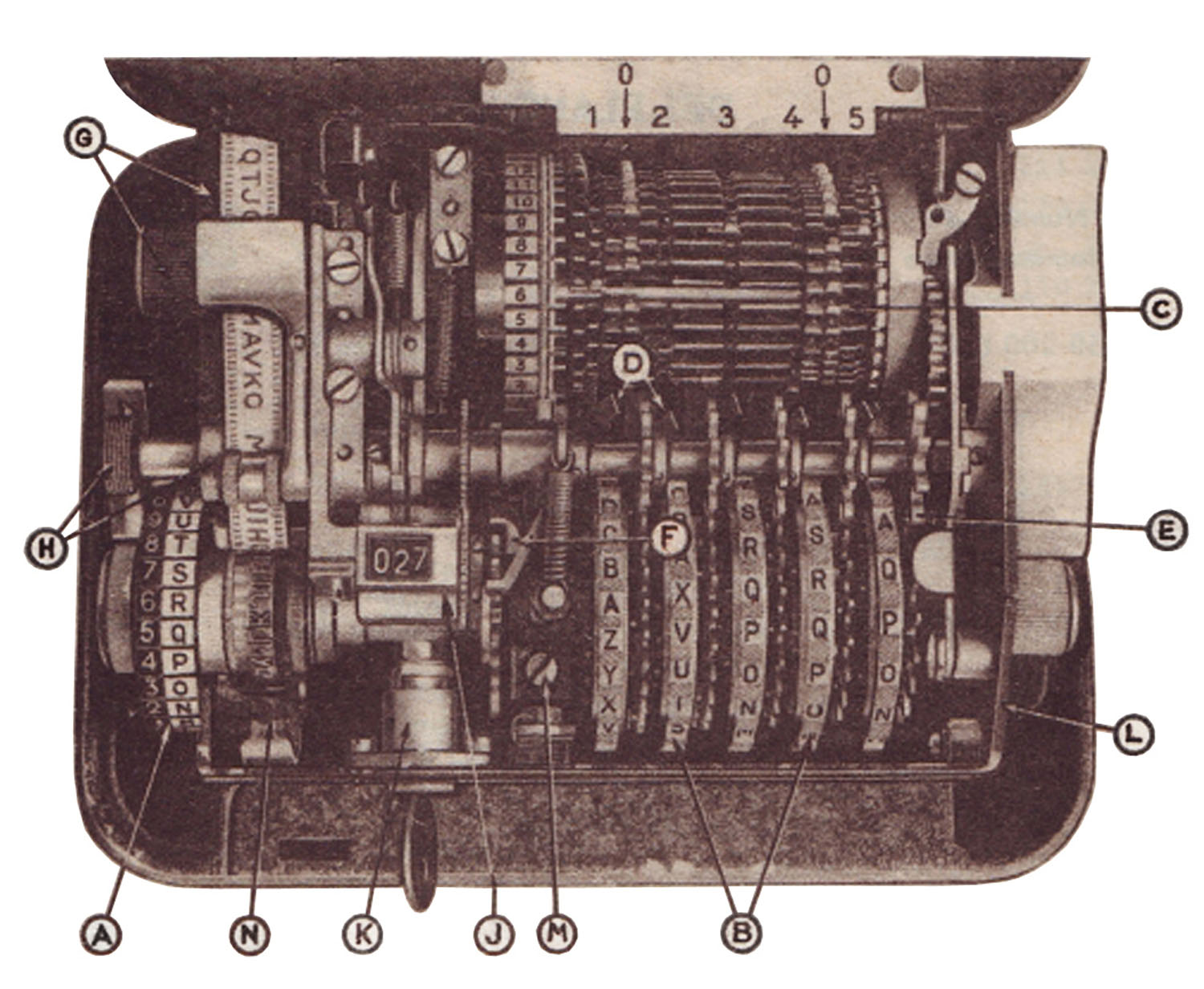

Lors des séances de travaux pratiques, nous passions notre temps à régler les curseurs, à tourner les manivelles et à manipuler les molettes de divers appareils de campagne miniaturisés, dont la célèbre C.36, qui avaient précédemment montré sa robustesse inutile dans les rizières du Vietnam et le bled algérien. Ce joujou dérivé de la mythique Enigma allemande qui avait donné tant de fils à retordre aux services secrets de Sa Majesté pendant la Deuxième Guerre mondiale tenait visuellement de la machine à écrire et de la caisse enregistreuse du petit commerce. Loin de me prendre pour un émule du génial Alan Turing qui avait brisé les secrets d’Enigma et dont notre instructeur nous avait vanté les mérites, j’avais le sentiment de m’adonner à quelque puéril jeu du marchand et de la marchande, cryptant et décryptant à longueur de temps des messages sans valeur ni enjeux que j’imprimais en guise de tickets de caisse.

L’écusson du 88e Centre d’Instruction des Transmissions en disait long sur le niveau de culture de ceux qui l’avaient dessiné. On y voyait un sphinx à l’égyptienne coiffé du némès royal, figé dans son mutisme pour l’éternité, veillant au repos des morts au lieu de s’activer au développement des méninges des vivants. Nos cracs de l’école de guerre l’avaient confondu avec la terrible sphinge ailée des Grecs avec laquelle Œdipe avait eu maille à partir et qui avançait comme des leurres ses seins agressifs sous le nez des voyageurs en leur posant de mortelles énigmes avant de les réduire en charpie s’ils s’avéraient incapables de les résoudre. En voilà une qui avait de la gueule. C’est avec plaisir que j’aurais épinglé son image sur mon torse, au lieu de quoi je devais me contenter d’arborer l’emblème officiel du CIT 88.

Ce fut un soulagement pour moi d’abandonner ces enfantillages et de retourner à l’air libre quand, après deux mois d’enfouissement, je fus affecté au Centag. Il va de soi que je n’eus plus jamais à subir d’interminables séances de brèves et de longues, ni à coder ou décoder quelque message que ce soit. La logique militaire était respectée.

Les divers services de l’état-major du Centag occupaient à Manheim-Seckenheim un complexe de bâtiments construits en dur quelques décennies plus tôt par les nazis, et répartis sur un vaste terrain d’une dizaine d’hectares. Cet ensemble de casernes et de bureaux répondait maintenant au nom d’Hammonds Barracks, en hommage au GI éponyme qui s’était bêtement fait trouer la peau dans les parages par les précédents occupants des lieux. C’est là que nous devrions désormais, mes compagnons et moi, poursuivre en rêve les vies à peine esquissées que nos obligations militaires avaient mises suspens. Il n’en allait pas de même pour nos officiers, qui plongés comme dans un bain de jouvence, jouaient aux soldats de plomb, prenant très au sérieux leurs manœuvres d’intimidation de l’ogre russe. Ils semblaient en état d’effervescence perpétuelle et ne daignaient guère s’aviser de notre présence tant que la boutique tournait grâce à nos tâches subalternes. Nous n’étions que les minuscules rouages d’une machine en grande partie administrative. N’ayant précédemment appartenu à aucune unité d’élite, nous n’avions pas aux yeux de nos chefs des dégaines de vrais soldats entraînés à la dure dont le spectacle aurait pu faire vibrer leurs âmes martiales. Ils ne nous accordaient pas davantage d’esprit ou de volonté propre puisque nous n’étions que de simples hommes du rang incapables d’accéder aux splendeurs stratégiques qui étaient leur pain quotidien. Ils ne nous demandaient en conséquence que d’être aussi invisibles que possible afin ne pas troubler leurs cogitations dont dépendait la survie du monde libre. Cette brochette de généraux et d’officiers supérieurs était perchée sur de si hautes branches pour observer avec des yeux d’aigles les périls du temps qu’ils ne représentaient pas pour nous la moindre menace tant que nous nous activions humblement sans faire de raffut sous le drapeau tricolore qui, sur la place d’armes, battait au vent en toute égalité de traitement, en principe du moins, avec la bannière étoilée, le drapeau de la République fédérale, et surtout, les armoiries de l’OTAN qui nous englobait tous ici comme dans un même ordre de chevalerie.

Quant aux placides sous-officiers d’active qui nous encadraient, ils étaient faits d’une assez bonne pâte. N’étant alcooliques que dans les limites du raisonnable, ils démentaient agréablement les stéréotypes qui leur collent injustement à la peau. Ils réussissaient vaille que vaille à surmonter la somnolence de l’heure de la sieste pour vaquer à leurs routines avec un enthousiasme à peine supérieur au nôtre. Ils n’étaient, Dieu merci, jamais assez imbibés après leurs repas bien arrosés au point de perdre toute lucidité et d’en venir à nous reprocher leurs propres incompétences et chercher à se donner de l’importance à nos dépens.

Ils tenaient vaillamment leurs positions jusque vers les cinq heures de l’après-midi, heure à laquelle c’était la débâcle générale et institutionnalisée. Tous les militaires de carrière français quittaient alors Hammonds Barracks pour rejoindre femmes et enfants à Baden-Baden, à une centaine de kilomètres plus au Sud, en zone d’occupation française. Baden était déjà réputé du temps des romains pour ses sources chaudes et le repos du guerrier et pendant des siècles toute l’aristocratie européenne y avait réconforté leurs vieux os. Cependant, la région étant sans importance stratégique, les alliés nous en avaient finalement concédé la jouissance. Nos guerriers d’opérettes nous abandonnaient donc sans remord pour la nuit à la responsabilité de quelques sergents qui, étant comme nous des appelés du contingent, logeaient sur place, attendant la quille sans nous chercher noise. Ils étaient eux-mêmes placés du coucher jusqu’à l’aube sous la vigilance supposée d’un officier de permanence dont nous ne voyions jamais la couleur. Nos sergents dont l’autorité était limitée au strict nécessaire veillaient essentiellement à ce que nous soyons présentables (c’est-à-dire acceptablement transparents et rasés de près), à nos postes respectifs quand en début de matinée réapparaissaient dans leur autobus ou leurs voitures de fonction nos cadres reposés et d’humeur à tirer de nouveaux et mirobolants plans de bataille.

Les dindons de cette face guerrière étaient leurs malheureux chauffeurs qui, chaque soir, après avoir véhiculé leurs lots de galonnés jusqu’à Baden, revenaient en sens inverse dormir à la caserne. Quelques heures plus tard, il leur fallait sauter du lit potron-minet pour aller les ramener au point de départ. Ils appartenaient à ce que nous appelions le commando Sisyphe que commandait le sergent Quatre-saisons. Celui-ci devait son surnom au fait qu’il était dans le civil le bras droit de son père qui était mandataire aux Halles, autrement dit un des rois de la bouffe qui ravitaillaient quotidiennement la capitale par camions entiers en produits maraîchers. Il s’acquittait au Centag de la gestion de sa petite bande de chauffeurs avec le sentiment du gâchis de ses compétences, lui qui aurait pu nourrir toute l’armée française d’un claquement de doigts. Il lui semblait infiniment plus utile d’acheminer jusqu’au ventre de Paris des monceaux de bonnes et vraies valeurs potagères que de transbahuter ici et là d’incomestibles grosses légumes d’état-major. Ce n’était pas notre avis puisque nous avions grâce aux corvées de ses chauffeurs une paix royale pendant leur absence, soit presque un tour et demi de cadran par jour.

En revanche, l’encadrement américain et allemand, restait nuitamment sur place ou aux alentours immédiats de la base, et que le régime de semi-liberté dont nous jouissions ne profitait pas à leurs hommes étroitement encadrés, situation qui, par comparaison, ajoutait à notre plaisir d’avoir échoué dans cet îlot de laisser-aller au cœur de ce camp retranché où tout était plié au carré, hormis tout ce qui était relatif aux Français dont l’âme, en toutes circonstances, reste profondément hexagonale.

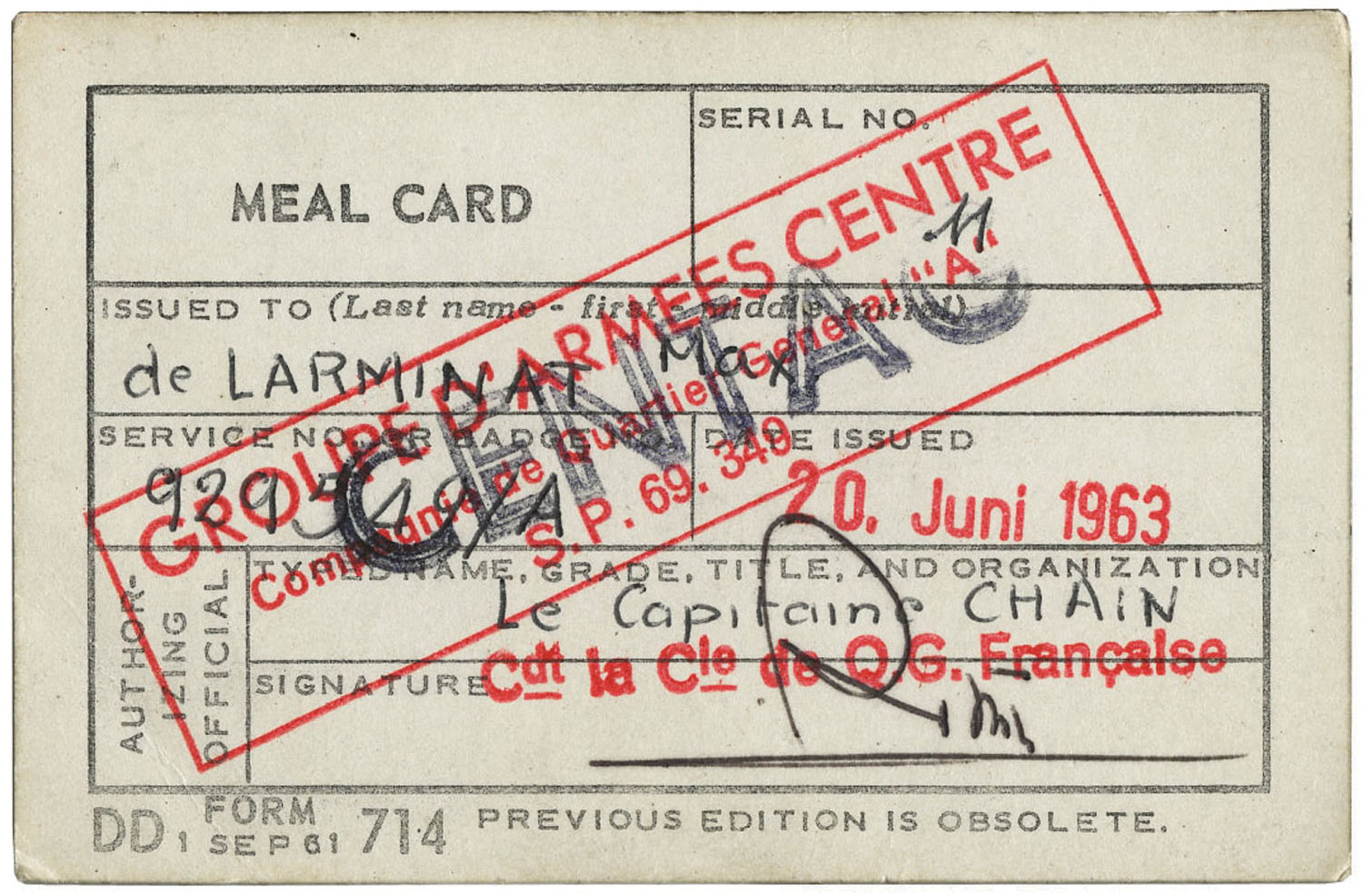

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, nous avions droit, cerise sur le gâteau, aux divers services d’intendance assurés par les Américains, qui couvaient nos besoins essentiels et tout particulièrement à ceux de la restauration auquel nous donnait droit une précieuse Meal Card. La débauche calorique qu’on pratiquait en libre-service dans la cantine de la base nous changeait grandement du maigre rata que nous avions connu lors de nos affectations précédentes.

Hébergés, plutôt confortablement, par notre riche oncle d’Amérique, mes camarades et moi ne nous sentions pas enfermés comme une bande des rats dans une cage trop étroite comme lors de nos précédents encasernements, aussi nos rapports ne tournaient que rarement à l’agressivité. La chambrée d’une douzaine de lits où j’avais échoué était d’ordinaire un lieu de camaraderie et de jovialité. Ce fut pendant plusieurs mois une sorte de club où je fréquentais des jeunes gens plutôt pacifiques et d’un commerce facile, dont ce fameux garçon dont j’ai inexplicablement oublié le nom. À première vue, celui-ci n’était pas notablement différent des autres membres notre confrérie, du moins le croyais-je avant découvrir, vers la fin de mon séjour, qu’il occupait une place centrale et essentielle dans l’harmonieux dispositif régissant notre petite société. Sa seule singularité notable consistait apparemment de ne pas pouvoir — ou de ne pas vouloir — se targuer d’un de ces pedigrees plus ou moins flatteurs qui étaient les nôtres, pedigree dont nous ne faisions d’ailleurs pas outre mesure étalage, mais qui avait sans aucun doute favorisé notre aiguillage dans ce havre de tranquillité relative. Contrairement aux autres membres de notre étroite communauté, ce garçon ne semblait nullement affecté d’occuper l’une de ces positions subalternes qui étaient ici notre lot commun, mais qui battaient en brèche ce que nous avions toujours pensé être en droit d’attendre d’un monde créé à notre seule convenance. À l’exception de ce garçon parfaitement indifférent à tout prestige social, nous éprouvions, je suppose, un dépit secret de ce déclassement provisoire contre lequel nous luttions avec autodérision par un antimilitarisme de convention, mais de peu de conviction.

Lors de notre incorporation, compte tenu de notre niveau d’études quelque peu surévalué et de notre origine sociale supposée nous doter d’aptitudes naturelles au commandement, la Grande Muette avait eu pour la plupart d’entre nous des égards immérités. On nous avait un peu vite estimés propres à venir élèves officiers de réserve, mais la chose avait vite tourné court. Pendant nos classes, la hiérarchie revenant à plus de raison nous avait jugé totalement inaptes à suivre ce cursus exigeant, de sorte qu’après nous être naïvement imaginé enfiler un jour prochain quelque prestigieuse barrette sur nos épaulettes, et coiffé le képi, il nous avait fallu en rabattre de nos ambitions qui n’avaient été que velléités d’enfants gâtés et faire du statut de soldat de deuxième classe contre mauvaise fortune bon cœur. Le seul mérite qu’accordait l’institution militaire à d’aussi décevantes recrues était la faible probabilité que s’y soient infiltrées des taupes communistes. On nous avait donc orientés sans trop d’appréhension, vers ce haut lieu d’intelligence, truffé d’informations sensibles. Après une enquête sur d’éventuels antécédents judiciaires rédhibitoires ou de militances suspectes, on nous avait dotés d’un badge portant la mention Cosmic Top Secret, sorte de vignette aux couleurs criardes que nous nommions avec un très justifié sens de la réalité notre Comic Top Secret, car, à notre niveau, nous n’avions bien entendu accès qu’à des secrets de polichinelle. Muni de ce Sésame nous avions le droit de pénétrer dans certains bâtiments pour y distribuer le courrier, de faire la navette d’un bureau à un autre avec des dossiers scellés, ou de taper avec deux doigts des lettres accusant la réception ou notifiant l’envoi des dits dossiers frappés à grands coups de tampons Cosmic Top Secret. Notre utilité était quasi nulle, à l’égal de notre potentiel de nuisance.

Qui par exemple eut osé soupçonner le sarcastique Juillet de possible connivence avec les rouges, lui dont le père avait été élevé quelques années plus tôt à la dignité de Maréchal de France et qui partageait avec quelques autres chefs de guerre de son acabit le mérite d’avoir redonné du lustre à cette suprême distinction que Pétain avait traînée dans la boue. Nous avions spécialement concocté pour notre camarade le surnom de Juillet qui respectait autant l’ordre chronologique des mois que celui des générations. C’était un rouquin efflanqué qui feignait de traîner son illustre patronyme comme une plaie qu’il désinfectait avec une remarquable endurance au whisky dès la nuit tombée dans la discothèque de la Base avant l’extinction des feux. Je l’y accompagnais parfois, non pas pour partager ses libations moroses, mais pour écouter d’excellentes petites formations de jazz qui faisait le tour des casernes américaines. C’est en face de Juillet toujours très digne, et que cette musique de nègre fossilisait dans ces noires pensées, que le jazz me rentra définitivement dans le crâne et avec d’autant plus de jubilation que mon père qui n’était sensible qu’aux airs d’opéra, la qualifiait de criminogène. Pendant que je m’abandonnais à ces délicieuses transgressions sonores, Juillet sirotait son verre comme s’il eût été sourd et restait piqué droit comme un i sur sa chaise sous son béret qu’il portait bien centré sur son crâne, enfoncé jusqu’aux yeux en dépit du règlement qui voulait que nous portions ce couvre-chef mollasson de façon asymétrique, tiré vers l’oreille gauche. À la guerre comme à la guerre, persiflait-il quand nous brocardions sa mise, c’est mon préservatif à moi. Préservatif contre quelles contaminations mentales ? Bouclier contre quelles pensées dévorantes ? Nous n’en savions rien. On avait l’impression que sa présence ici n’était qu’une pause dans une guerre autrement obscure et indicible que celle pour laquelle on l’avait convoqué ici par erreur.

Quelques années plus tard, évoquant par hasard la figure de Juillet chez un ami auquel je rendais visite, ce dernier m’apprit que mon ancien compagnon de chambrée s’était suicidé dans l’immeuble d’en face et me montra de l’autre côté de la cour les fenêtres derrière lesquelles il avait réglé sans tambour ni trompette ses derniers comptes avec la vie. Juillet avait finalement perdu sa guerre contre ses démons. Ou gagné, qui sait ?

Il y avait aussi parmi nous un certain Benoit Comte dont nous avions prestement remplacé le prénom par celui d’Auguste en référence à Auguste Comte. On mesure à ce choix combien, dans notre chambrée d’arpètes de bureau, nous nous piquions de culture, ce qui ne nous dispensait pas de sacrifier à l’occasion à des propos de corps de garde, armée oblige. La philosophie de notre Auguste avait peu de points communs avec celle du célèbre fondateur de la « religion de l’humanité » qui prônait une spiritualité sans Dieu puisque notre ami se destinait à la prêtrise. Cela donnait un piment particulier au surnom dont nous l’avions affublé et derrière lequel se profilait également celui d’un Auguste de cirque. Il accepta de bonne grâce de jouer au Clown de Dieu, plutôt que d’endosser le costume d’un prophète athée, rôle qui, pensait-il, lui permettait au détour de ses pitreries fort contrôlées de faire passer des rudiments de la bonne parole. Auguste n’avait pas, on le voit, le profil d’un suppôt du matérialisme dialectique, ce qui lui avait probablement valu la bonne fortune d’être affecté ici. Il était passé sans transition du séminaire à la caserne, mais il était fermement décidé à rejoindre dès que possible la case départ.

La vie militaire n’était pour lui qu’une forme de grandes vacances, une salutaire retraite séculière propice à la réflexion et la maturation personnelle avant de répondre définitivement à cet autre appel auquel il ne s’était pas soumis, comme nous, par la peur du gendarme, mais par celle d’un divin croquemitaine.

Il venait d’une la famille assez huppée, branche cadette d’une célèbre dynastie d’industriel du textile. Ses parents, nous raconta-t-il sur l’air de la rigolade, avaient accepté à contrecœur qu’il entre dans les ordres s’il s’engageait à devenir évêque dans les plus brefs délais. L’accession à épiscopat représentait pour ces grands bourgeois la meilleure façon de rentrer dans le monde par une grande porte après l’avoir quitté par la porte de service du séminaire. En attendant de troquer son nez rouge de clown de Dieu contre la crosse dorée et l’anneau épiscopal, Auguste mettait à contribution l’auditoire captif que la Providence lui avait octroyé pour tester son pouvoir de persuasion sur des âmes en déréliction. J’étais tout spécialement pour lui une terre de mission à laquelle il se consacrait avec ardeur, car, par le plus grand des hasards, il avait précédemment eu comme professeur de théologie un de mes cousins, un colossal salésien à la voix de stentor, mais tout en rondeur de propos et en finesse psychologique, dont il avait beaucoup appris. Il lui semblait normal de rendre à un autre membre de la famille, en panne spirituelle, ce qu’il avait reçu de son maître.

Un jour que nous le chambrions pour la énième fois sur l’inanité du vœu de célibat, il nous objecta que nous confondions célibat et chasteté, concédant que même pour les clowns de Dieu de son espèce, le combat de la chasteté n’est jamais gagné d’avance. Puis, nous englobant tous dans son inépuisable bienveillance, il nous informa, comme sous le sceau du secret, que la fidélité à cet idéal dont nous nous faisions une montagne n’était pas seulement affaire de volonté, ni même le fruit d’une grâce spéciale, mais dépendait en grande partie d’un environnement propice. Seuls les prêtres qui parvenaient à cultiver durablement de véritables amitiés pouvaient espérer échapper à ce néant affectif qui conduisait tant d’entre eux à sombrer dans de tristes turpitudes sexuelles. Pour finir, comme pour s’excuser de la solennité du propos, il nous remercia ironiquement d’être, par notre chaleureuse présence, d’efficaces antidotes à la tentation, formulation ambiguë que nous feignîmes de prendre pour une insulte. Tu nous trouves donc si repoussants, Auguste chéri, lui susurrions-nous. On a pourtant tout ce qu’il faut pour soulager ton âme en peine, et plus, si affinité. Plus on le charriait, plus il rayonnait comme un martyr en terre de mission.

Je vous rapporte la teneur de cet échange pour que vous mesuriez vers quels affligeants niveaux de médiocrité pouvaient s’abaisser une bande de jeunes gens soi-disant bien élevés pour tromper leur ennui. Juillet qui était comme toujours notre fer de lance quand il s’agissait de brocarder la morale bourgeoise et que lassaient les pieux distinguos du catéchisme sexuel d’Auguste lui rétorqua sans ménagement que cela n’était que foutaises, et faisant preuve en l’occurrence de beaucoup moins de tolérance que notre angélique séminariste, le fiston du soudard de l’Empire français en débandade enfonça le clou : pour des mâles célibataires, mais en bonne santé comme nous, curés ou pas, il n’y a pas d’autre solution que d’aller aux putes. Exception faite de Président, peut-être ? tempéra-t-il en lorgnant avec une grimace septique du côté du seul homme marié de l’assemblée. Ledit Président qui répugnait à toute vulgarité gratuite finit par répondre d’un air rêveur et en termes elliptiques, renvoyant dos à dos l’adepte farouche des bonheurs tarifés, et celui qui croyait qu’on pouvait se passer de tout réconfort charnel : « Certains matins, chez mes parents, quand ma femme descend prendre le petit-déjeuner, elle affiche un sourire tellement radieux que c’en est indécent ».

Président était notre sergent. Il occupait une chambre individuelle en face de notre chambrée de l’autre côté du couloir, distance qu’il abolissait volontiers sans tenir compte de son grade pour frayer avec nous, sachant avec le plus grand naturel combiner familiarité et autorité, oscillant entre ces deux pôles selon les exigences du service. Nous lui avions attribué ce surnom en raison de l’homonymie de la marque de parfums Coty, crée par le Napoléon des parfumeurs François Coty, dans l’entreprise duquel il avait travaillé dans le civil avant son incorporation, et le nom du dernier président de la Quatrième République, le débonnaire René Coty.

Il ne s’offusquait pas d’être, au travers du surnom de Président, l’objet d’un excès de déférence, attitude qui dans l’armée passe volontiers pour une forme d’insolence. Ce surnom hyperbolique dont nous l’avions affublé lui permettait presque de faire oublier le nom autrement considérable de son père qui était le fondateur de ce grand journal du soir crée après la guerre sur les décombres de la presse collaborationniste, où se bousculait toute l’intelligentzia progressiste l’époque et dont la fréquentation à la table familiale l’avait immunisé dès son plus jeune âge contre le prestige des élites et les doctrines simplistes. On se méfiait pourtant un peu de lui du côté du commandement local, dont certaines huiles semblaient craindre, non pas ses opinions subversives, mais son aptitude à dissimuler des griffes acérées sous des pattes de velours ; surtout depuis qu’on lui avait chipoté quelques jours de congé à l’occasion de la naissance de son fils. Presque aussitôt, en manière de rétorsion, parut dans la rubrique Défense du canard de son père un article parfaitement anodin, et somme toute, plutôt sympathique, qui faisait incidemment allusion au rôle du Centag, et particulièrement de sa composante française, dans le dispositif de l’OTAN. Le Général Le Vacon qui représentait sur place le prestige péniblement retrouvé de l’armée française avait dû sentir passer le vent du boulet et parfaitement compris le message : Pas touche au gamin !

Il fit en sorte qu’on accorda sans lésiner au jeune papa quelques jours de permission exceptionnels pour lui permettre de continuer, pour autant que cela ne perturbait pas les obligations de son service qu’il accomplissait d’ailleurs à la satisfaction de tous, à s’activer au renouveau démographique du Pays.

Je vous laisse deviner quelle syllabe du nom du Général Le Vacon passait à l’as quand nous parlions de lui. Ce manque d’imagination ne m’aurait pas gêné outre mesure si je n’avais pas fait partie de son secrétariat. Ce privilège douteux me valut un surnom fort péjoratif faisant inévitablement la part belle à la dernière la syllabe du patronyme du plastronnant général de Brigade dans l’ombre duquel j’avais l’honneur de perdre mon temps. On me baptisa d’abord de façon sommairement descriptive l’Ombre du con, dénomination qui fort heureusement se métamorphosa bientôt en un vocable plus aisé à prononcer : Concombre. Je pris acte avec soulagement de ce réajustement sonore qui me gratifiait d’un attribut viril flatteur, bien que légèrement surestimé.

Car en toute bonne justice, ce compliment aurait dû bénéficier en premier chef à ce fameux garçon dont le nom persiste obstinément à m’échapper. Je m’en expliquerai plus tard quand j’en viendrai au récit des circonstances qui nous le fit tardivement regarder d’un autre œil. De prime abord, celui-ci était, pour peu qu’on s’avisât de remarquer sa présence, l’incarnation du citoyen lambda, sans qualités particulières ni vices rédhibitoires. Pas particulièrement balaize, mais loin d’être gringalet, il tenait très honorablement sa place quand nous poussions le ballon sur la place d’armes après le service. Il participait fort judicieusement à nos joutes intellectuelles, mais sans chercher à briller comme nous autres, invétérés bavards, qui avaient beaucoup de temps à perdre et peu d’idées originales, et qui prenions plaisir souffler sur la moindre braise de polémique. Ce n’était pas un puits de science, mais nous ne l’avons jamais surpris en flagrant délit d’ignorance et contrairement à nous, indifférent à tout souci de paraître, il ne se sentait nullement obligé d’avoir un avis sur tout et contre tout le monde. Il était toujours enjoué sans être spécialement drôle ou boute-en-train, mais il y avait, me semblait-il, toujours une pointe d’amusement dans ses silences. Bref, il avait d’excellents rapports avec nous tous, mais il ne cultivait pas particulièrement notre amitié. On n’aurait su dire s’il était beau ou laid, mais son physique n’était nullement déplaisant et ne l’eût pas privé à l’occasion de bonnes fortunes féminines. En tout cas, il ne fit jamais étalage devant nous de ses compétences en la matière.

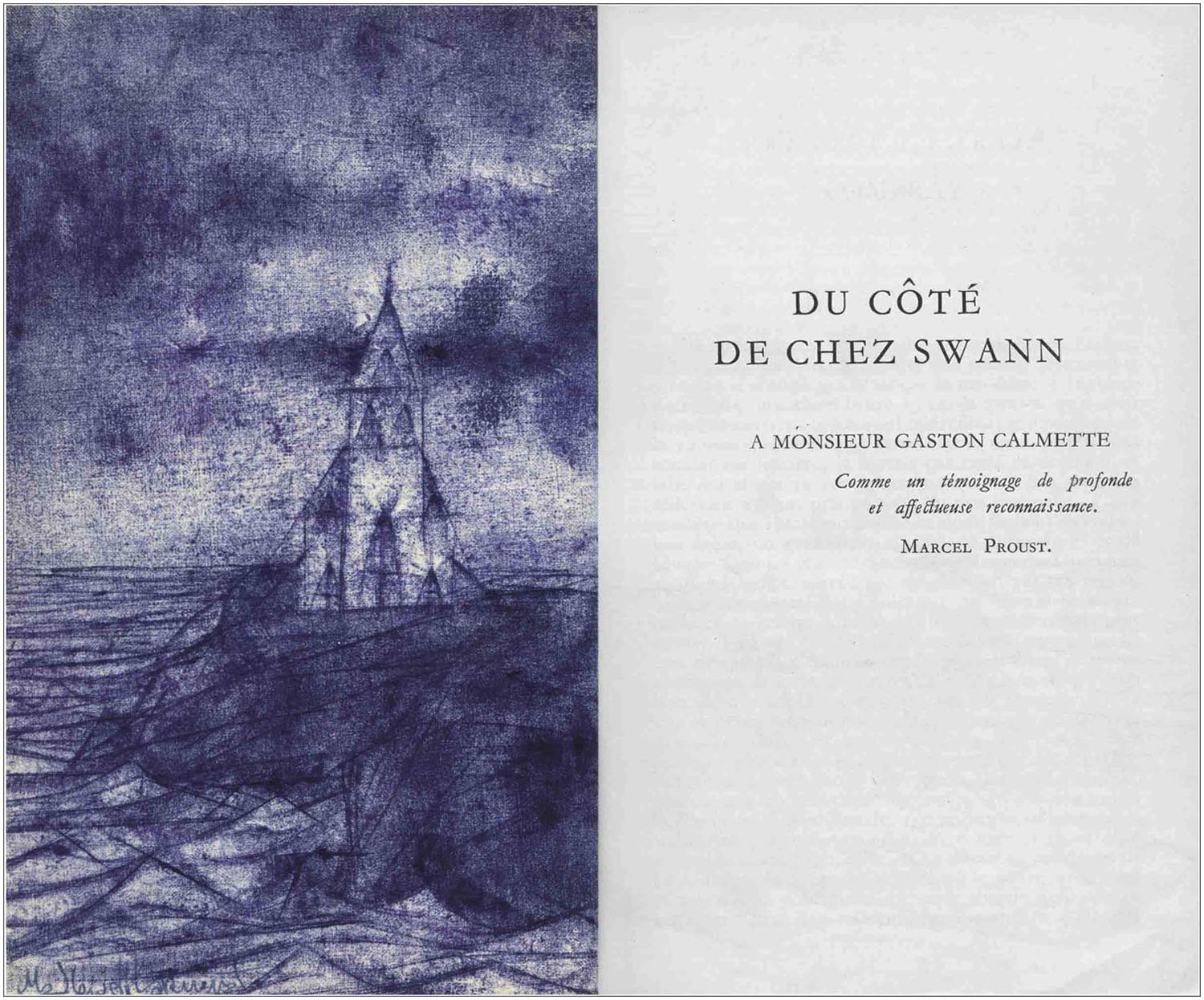

Nous ne recherchions pas particulièrement sa compagnie, mais nous ne l’évitions jamais. Bref, il était parmi nous comme un poisson dans l’eau, mais il ne troublait jamais cette eau de mouvements intempestifs et de vaine agitation. En quelque sorte, il était parfaitement des nôtres sans être de notre monde. Nous n’avons jamais vraiment su à qui nous avions à faire, ce qu’il faisait dans la vie civile, ou ce qu’il avait l’ambition de devenir. Non pas qu’il eût cherché à nous cacher quoi que ce soit sur lui, mais parce nous ne nous sommes jamais souciés de le savoir et que de son côté, il n’était pas en mal de confidences. C’est sans doute pour cette raison, que toute tentative de lui donner un quelconque sobriquet avait échouée. Cette inexplicable exception à la règle faisait de lui un être singulier, et tout à la fois nous empêchait d’avoir de lui une image bien arrêtée. Nous l’appelions tout simplement et par paresse par son nom d’état civil. Je crois que c’est la raison pour laquelle je suis incapable en dépit de mes efforts de m’en souvenir, ne pouvant à partir de quelque surnom mémorable et haut en couleur remonter jusqu’à son vrai nom par association d’idées. Manœuvre qui pourtant n’offre aucune difficulté pour moi tant d’années plus tard, quand il s’agit retrouver ceux de Juillet, de Président, d’Auguste, de Marteau, de Marée-montante ou de Deuche. Sans oublier les noms de quelques autres de nos co-turnes que je ne convoque pas dans cette histoire, mais qui faisaient alors partie intégrante de notre bande. Il semblait qu’en ce lieu de perdition où nous avions échoué, chacun eut droit à un nom de guerre, comme des putains évitant de compromettre le patronyme familial dans les besognes infamantes auxquelles elles sont réduites afin de pouvoir, en temps utile, se refaire une virginité sous leur vrai nom. Des noms de guerre qu’elles choisissent rarement, mais que leurs compagnes d’infortune ou que leurs clients goguenards leur imposent d’autorité. Noms qui ne sont pourtant pas toujours suffisants pour occulter leur peu reluisant passé. À l’image de la Rachel-quand-du-seigneur de la Recherche du temps perdu que le narrateur reconnaît aussitôt quand il la voir réapparaître un jour au bras de son ami Saint-Loup, sous les espèces d’une actrice célèbre. Quant à moi, au temps où je me morfondais au Centag, embourbé dans ce no man’s land où le temps s’était figé, je me sentais plutôt mal parti pour me métamorphoser en quoi que ce soit et je ne voyais pas clairement ce qui pourrait bien sortir du pitoyable Concombre qui me servait alors de chrysalide. Il pouvait en sortir le meilleur comme le pire, comme des pitoyables noms d’emprunt de mes amis qui rêvaient sans doute comme moi de les laisser sur place comme de vieilles mues qui n’auraient eu qu’une saison d’usage.

Deuche, était lui aussi un fils de. Son père, un célèbre écrivain d’inspiration catholique maintenant presque oublié avait abreuvé pendant trois décennies les bien-pensants de ses romans à succès tels que Notre royaume est une prison, ou Les damnés vont au paradis. Il arrosait encore à l’époque son fidèle public de textes édifiants qui paraissant sous forme de feuilleton dans le Figaro. On aurait dit que la contribution du père au réarmement moral de la Nation dans cette feuille résolument conservatrice valait à son rejeton une sorte de droit de tirage illimité sur les permissions, comme il en allait pour président que l’aile protectrice du journal perfidement progressiste de son père créditait également d’inavoués passe-droits. Causes différentes, mais mêmes effets. Les voies militaires de la providence sont impénétrables.

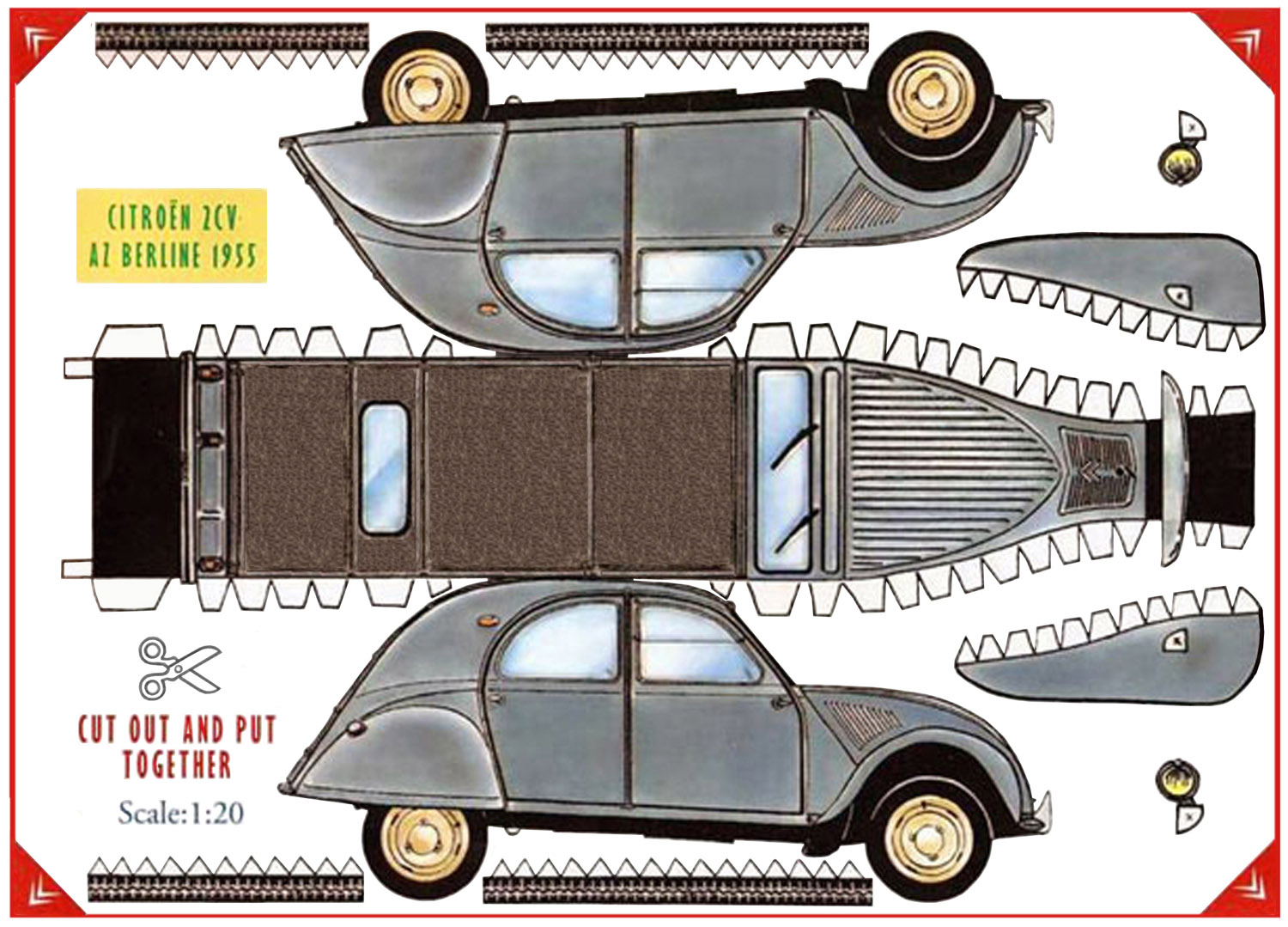

Deuche ne tenait cependant pas son surnom d’un hommage de notre part à son illustre géniteur, comme c’était le cas pour Juillet, mais de la possession moins prestigieuse, mais plus enviable d’une 2 CV Citroën familièrement appelés la deuche, ou plus affectueusement encore la deudeuche, non seulement par toute notre génération, mais par les suivantes, à telle enseigne qu’aujourd’hui encore un magazine est entièrement dédié à cette increvable voiture dont l’arrêt de la production, un demi-siècle après l’élaboration du prototype à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, laissa inconsolables ses amoureux. La jouissance de ce jouet mécanique envié, qui n’attendait que le bon plaisir de son propriétaire sur le parking de la base, l’auréolait d’un prestige certain, surtout auprès des membres de la section Sisyphe qui n’étaient pas réputés pour être des monstres de lecture et pour lesquels le vrai nom de notre camarade n’évoquait d’ailleurs rien du tout. Les célèbres chevrons du logo qui ornaient le nez de sa voiture suppléaient largement à l’absence de chevron sur ses manches, ce dont il se contrefichait.

Notre chauffeur du dimanche était plutôt beau gosse, d’un abord facile, assez content de sa personne, mais d’une légèreté confondante. Je lui accorde cependant la vertu d’avoir toujours été totalement indifférent au ridicule de son surnom qui, disait-il avec condescendance, ne portait atteinte qu’à notre manque d’imagination. Je ne le fréquentais pas pour avoir avec lui des passes d’armes métaphysiques comme avec Auguste, ou des disputes esthétiques comme avec Marteau, mais j’appréciais qu’il m’emmène parfois faire des virées en Forêt-Noire sans me prendre la tête. Il profanait sans vergogne les paysages romantiques de la vallée du Neckar en poussant à fond les haut-parleurs de l’autoradio dont, luxe suprême, était équipée sa 2 CV. Nous ne partagions nulle grande cause, ce qui était infiniment reposant.

Cette tiède amitié s’étiola d’elle-même, sans véritable fâcherie, du jour où je répondis avec inconséquence à sa proposition de me ramener de Paris dans son carrosse à l’issue d’une permission. Il arriva, comme si de rien n’était, avec plusieurs heures de retard à notre rendez-vous. Ayant laissé filer le dernier train de nuit, je m’embarquai à contrecœur avec lui pour une longue odyssée routière en direction de l’Est. Au petit jour, il fut évident que nous n’arriverons jamais à temps pour l’appel du matin. Il n’était pas du genre à se mettre martel en tête pour si peu, et maintenant que le mal était fait, il en profita pour multiplier en chemin les haltes touristiques.

Notre arrivée pétaradante à Hammonds Barracks en fin de journée ne passa pas inaperçue, mais n’eut d’autres conséquences qu’un sérieux savon administré par le capitaine Chain en personne qui dérogeant à son principe de ne pas se commettre dans d’aussi subalterne corvées nous fit l’honneur de nous consacrer quelques instants. Il ne crut pas une seconde à l’excuse de la panne et nous écopâmes d’une semaine de prison. En principe c’était beaucoup, mais en pratique c’était moins que rien, car, fort heureusement la compagnie de Q.G. française n’était pas équipée sur le site du Centag de cellules réservées à l’accomplissement de ce genre de punition. Il eut fallu nous expédier à Baden, et ce faisant, se passer de notre inestimable présence à nos postes respectifs. Nous purgeâmes donc notre peine indolore dans l’enceinte de la caserne dans laquelle nous fûmes consignés et rien ne changea à notre train-train habituel. Le savon que nous passa le capitaine Chain fit pendant cinq minutes beaucoup de mousse qui glissa sur le dos de Deuche comme sur celui d’un canard. Le capitaine, après l’avoir prié de disposer, me retint quelques instants seul à seul dans son bureau. Me considérant d’un œil songeur, après un long silence que je jugeais lourd de menaces, il finit par dire de façon assez énigmatique, comme s’il s’interdisait d’en dire plus : « Vraiment, Larminat, vous devriez mieux choisir vos amis ». Cette admonestation presque paternelle, au lieu de me soulager, m’humilia étrangement. Je pris conscience que je n’étais pas à l’armée, théâtre obligé de rudes épreuves initiatiques, mais dans une sorte de garderie pour grands dadais. À la suite de cet incident, je commençais à me demander si tous ces jeunes gens qui m’étaient si familiers, voire si proches, ne dressaient pas ici, en matière d’apprentissage, un écran de fumée devant les inavouables comédies qu’ils se jouaient dans les coulisses de leur âme avant qu’on ne les lâche un jour en scène, pour de bon. En fait, j’ignorais à peu près tout de ce qu’ils cachaient les uns et les autres sous d’inoffensives apparences ; autant de masques invisibles que chacun d’entre nous avions en outre recouverts, pour plus de sûreté, de ces autres masques qu’étaient le surnom dont nous avions consenti à être affublés, grossiers à souhait pour attirer l’attention et donner le change sur la vraie nature nos personnes. Je n’ai pas la moindre idée de ce qu’est devenu Deuche après que nos chemins se soient séparés. Ni si quelque chose dans sa conduite antérieure dont avait connaissance le Capitaine Chain justifiait la réprobation dans laquelle il avait semblé tenir ma relation avec lui.

En dépit de nos serments de garder le contact avec ceux qui avaient définitivement été rendus à la vie civile où il leur faudrait inévitablement porter d’autres masques, nos liens se relâchaient inévitablement au bout d’une lettre ou deux. Nous découvrions alors que nous n’avions plus rien à échanger et que notre amitié n’avait été que de circonstance. Il m’arriva cependant d’entendre parler de certains d’entre eux beaucoup plus tard, comme de Juillet, par exemple, dont j’eus connaissance de la fin pitoyable par le plus grand des hasards. Je crois savoir qu’Augusten’a finalement pas accédé à l’épiscopat dont rêvait sa famille, car, il y a peu, écoutant France Culture, je suis tombé par le plus grand des hasards sur le prêche dominical qu’un certain père Conte qu’on n’honora pas tant d’années plus tard du titre de Monseigneur que ses parents lui avaient assigné de briguer dans les plus brefs délais. Si le timbre de sa voix n’avait guère changé, le ton de ses propos n’était plus à l’ironie comme celui de notre Auguste. J’ignore si Président fit par la suite une brillante et lucrative carrière chez Coty qui est devenu depuis lors une puissante multinationale du parfum ; et s’il noie toujours, après tant d’années, sa belle épouse au bonheur indécent sous des fragrances qui ne sont pas toutes issues de l’industrie du luxe. Ils s’évanouirent tous définitivement dans le paysage. Tous, sauf Marteau, qui refit un jour un bref instant surface pour me faire un signe avant de replonger entre deux eaux.

Marteau, en dépit de ce que pourrait laisser entendre son surnom, n’était pas le plus fou de la bande, tant s’en faut, mais comme il était issu d’une famille de commissaires-priseurs, et qu’il se destinait à la même carrière, il fut donc rapidement assimilé à l’instrument de sa future fonction. Quand Marteau apprit que je projetais de faire les Beaux-Arts, il me parla abondamment de son frère aîné qui était, prétendait-il, un artiste connu. Il sembla navré que je n’aie jamais entendu parler de lui. Navré pour moi, non pour son frère, car cela dénotait sans conteste que j’étais peu au fait de ce monde où j’ambitionnais de me faire une place. Il n’avait pas tort. Ce n’est que plus tard, quand je fus initié à la faune évoluant dans le milieu de l’art contemporain, que je mesurais que son frère en était une figure discrète, certes, mais parfaitement repérable. Sur le moment, Marteau ne me tint pas grief de mon ignorance. Il prenait plaisir à parler art avec moi, car en dépit de mes évidentes lacunes je n’étais pas sans répondant. Bien des années plus tard, il m’écrivit un petit mot pour me dire que, lors d’une vente, il avait repéré sous son marteau une de mes œuvres (dont j’avais depuis longtemps perdu la trace). Il était, disait-il, heureux de constater que j’avais tracé mon chemin sans déroger aux idéaux que nous avions jadis partagés.

Dans nos quartiers, la Chambrée des Arpettes de bureau auquel j’appartenais était contiguë à celle des Sisyphe,ces forçats du volant condamnés à transbahuter inlassablement leurs gros boulets en uniforme de Hammonds Barracks à Baden-Baden et vice versa. Un peu plus loin dans le couloir, une salle de plus grande capacité regroupait les plantons que nous préférions appeler, sentinelles, vocable discrètement scatologique qui désignait aussi dans l’argot de l’époque une merde solitaire déposée loin d’une feuillée réglementaire par un sujet en campagne pressée par l’urgence. Nous évitions d’employer en leur présence ce terme évocateur et outrageant que nous avions tendance à enrober de sarcasme, en dépit du dicton qui assure que marcher dans la merde porte chance ; ces gaillards au vocabulaire restreint, mais à l’honneur pointilleux n’étaient pas lascars à se laisser impunément marcher sur les pieds. En fait de chance, ses derniers étaient réduits au triste sort de lanterner de jour comme de nuit à l’entrée de la base, pour y contrôler les allées et venues du personnel du Centag, tâche qu’ils assuraient conjointement avec un contingent de soldats des deux autres nationalités.

Ils avaient également pour tâche d’assurer chaque matin le lever de nos couleurs qui se devaient d’être à la hauteur de celles de nos alliés, cérémonie à laquelle par bonheur nous n’étions pas tenus d’assister. Ils avaient à leur tête le très actif sergent Marée-montante qui devait ce surnom approprié à ses origines bretonnes, mais surtout au fait qu’il présidait au mouvement des gardes montantes et descendantes des membres de son groupe. La participation d’effectifs français à la sécurité de la base qui semblait dénoter de la part des Américains et des Allemands d’une louable politique de confiance à notre égard, frisait, d’un point de vue strictement militaire, l’inconscience pure. Marée-montante était un appelé du contingent, comme notre propre sergent, Président, et comme Quatre-saisons, celui des chauffeurs. Rien ne les aurait distingués tous les trois de nous autres, vulgaires deuxièmes classes, si, plus énergiques et avisés que nous, ils ne s’étaient soumis, quand ils étaient sursitaires, à une préparation militaire qui leur avait permis de bénéficier, après leur incorporation, à cette formation spécifique à laquelle nous n’avions pas été admis.

Ils étaient parvenus à décrocher ces galons convoités que nous considérions hypocritement, à la manière du renard de la fable, comme des raisins verts indignes de nous. À la vérité, leurs galons subalternes nous en imposaient moins que le képi auquel ils avaient droit. Le képi est au militaire ce que le haut-de-forme était jadis aux gens du monde. Il vous hausse le bonhomme d’une bonne demie-tête, alors que le vulgaire béret dont nous étions dotés, affaissé sur nos crânes comme des vessies dégonflées participait en permanence au tassement de nos silhouettes. Sauf sur la tête de juillet : le béret, tel qu’il le portait, rageusement enfoncé jusqu’aux yeux et aux oreilles de façon presque obscène, semblait au contraire le grandir. On aurait dit que la poussée ascendante de son crâne en révolte était sur le point d’en déchirer le tissu dans une tentative désespérée de s’évader par le haut.

Képis et grades mis à part, là s’arrêtait toute ressemblance entre Président et Marée-montante. Ils étaient le jour et la nuit. Le calme et la tempête. Alors que l’un faisait son travail sans faire de vagues inutiles, cachant autant que possible ses impatiences et ses sentiments personnels sous une égalité d’humeur de surface, l’autre, extraverti et hyperactif, fit de notre morne havre de paix un stimulant terrain d’aventure pour ses hommes. Pendant tout son séjour à Hammonds Barracks, il joua impunément au chat et à la souris avec ses supérieurs, réussissant à les berner comme des bleus. Quand ils s’en aperçurent, il était trop tard pour le mettre au trou. L’oiseau s’était déjà envolé vers de nouvelles aventures. Des années plus tard, j’ai rencontré quelqu’un qui ne semblait pas vraiment ravi d’avoir croisé sa route. Je suppose qu’il était à la ville comme à l’armée, artiste de l’embrouille et escroc sur les bords. Pour l’heure, jugeant que l’uniforme des factionnaires français faisait pâle figure comparativement à celui de nos alliés, il décida de son propre chef de leur apporter un supplément de superbe guerrière.

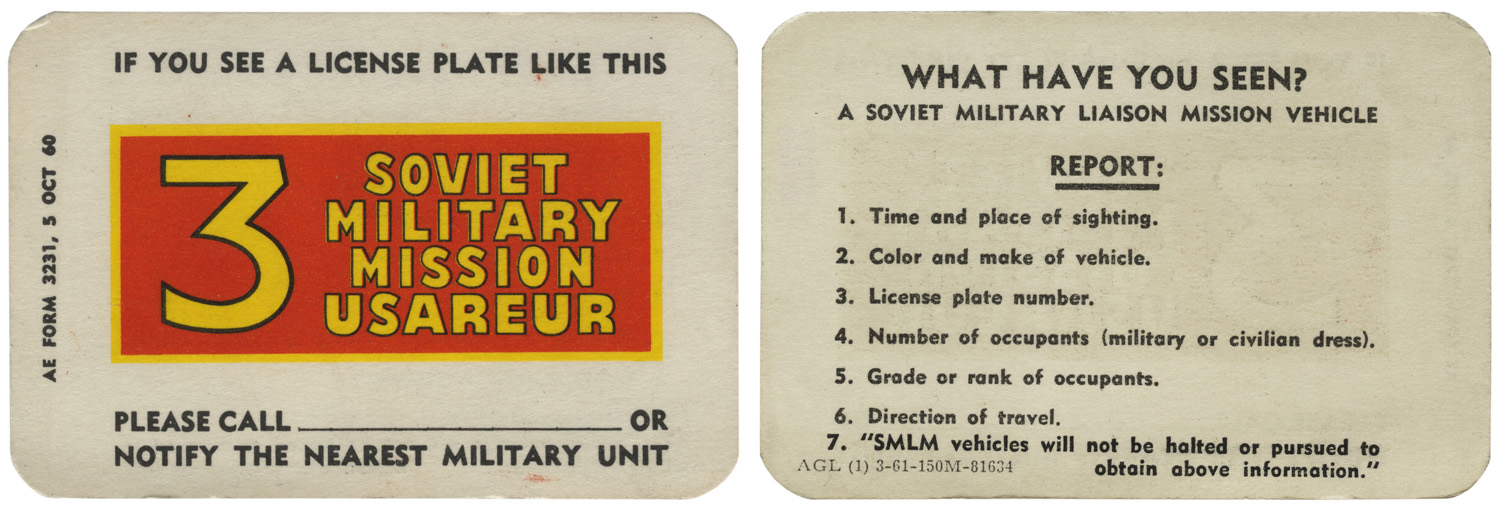

Un peu partout dans les couloirs du Centag fleurissaient de grandes affiches qui, pour répondre à l’impérative consigne, Know your enemy, alignaient des vignettes détaillant les uniformes des différentes armées des membres du Pacte de Varsovie.

Des affiches du même ordre ornaient probablement les murs de nos adversaires au sujet de celle des troupes de l’Alliance atlantique, mais je doute qu’en s’y référant, leurs espions eussent été en mesure de déterminer à quelle armée appartenaient les hommes de Marée montante. Nos officiers eux-mêmes, chaque fois qu’ils franchissaient le poste de garde, devaient sentir confusément que quelque chose ne tournait pas rond dans leur accoutrement. Mais comme ces factionnaires aux tenues peu orthodoxes n’étaient pas directement placés sous leur responsabilité, ils feignaient de ne rien voir. Peut-être pensaient-ils que ces hommes drôlement fagotés, mais parlant français, n’appartenaient pas au contingent national. Allez savoir si ce n’était pas des Belges ou des Canadiens.

Si Marée-Montante avait été mis en demeure de justifier sa folie douce en matière d’uniforme, il aurait pu arguer qu’il n’avait eu qu’un louable désir d’apporter sa contribution personnelle à la désinformation des Soviets dont certains véhicules munis de plaques d’identification spéciales étaient autorisés à circuler de ce côté-ci du Rideau de Fer, pendant que par mesure de réciprocité des véhicules de liaison militaire de l’alliance avaient également le droit de roder dans le camp adverse.

En ces temps d’intense paranoïa et d’espionite aiguë, ne cherchait-on pas d’ailleurs à nous pousser, individuellement et à notre modeste niveau, à leur mettre des bâtons dans les roues des rouges. On nous avait distribué à cet effet des tas de petites fiches détaillant par le menu les instructions à suivre si nous observions en ville de la part de leurs occupants quelque comportement suspect quand nous avions quartier libre. Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter celle-ci que j’ai récemment retrouvée dans un fourbi d’époque. Marée-montante avec un esprit d’initiative digne d’éloges avait donc délesté ses hommes du casque lourd en vigueur dans l’armée française au profit de celui des GI américains, plus léger et confortable que le nôtre. Il n’était pas allé jusqu’à oser les coiffer du redoutable casque blanc des MP (Military Police) américains, fort jaloux de leur apparence, de leurs prérogatives et de leurs longues matraques destinées à mettre du plomb dans la cervelle des quelques GI vindicatifs de sortie en ville qui, sous l’emprise de la boisson, s’imaginaient encore en pays conquis.

Marée-montante avait fait mieux. Il avait libéré les orteils de ses hommes de nos godillots réglementaires, aussi raides que des bouts de bois, leur substituant les bottes allemandes dont la souplesse était, paraît-il, un régal pour les épidermes sensibles. Il n’avait conservé de notre uniforme que la vareuse de laine et le pantalon kaki dont il tenta de faire oublier la coupe approximative et la couleur surannée en les rehaussant d’une large ceinture et d’un baudrier de cuir verni blanc qu’il s’était procuré on ne sait où. Sous cet accoutrement fringant, c’était presque un plaisir pour ses hommes de prendre leur tour de garde.

Marée montante était non seulement polyglotte, ce pourquoi on l’avait nommé à ce poste où il devait quotidiennement composer avec des soldats de trois nationalités différentes, mais un baratineur au culot désarmant. Il avait réussi à convaincre les fourriers américains et allemands que sa propre hiérarchie désirait vivement, afin que l’apparence de nos sentinelles soit aussi proche que possible de celle de leurs camarades alliés, que les hommes de sa section bénéficient des équipements qu’il convoitait. Il avait signé sans vergogne tous les formulaires de sortie de leurs magasins et rassemblé sans difficulté les accessoires nécessaires à son entreprise de restauration du prestige de l’uniforme. Symétriquement, sur l’autre front, il avait convaincu son supérieur direct, un jeune lieutenant, particulièrement novice en matière de commandement et fraîchement affecté dans la tour de Babel du Centag, que c’était la volonté de la partie adverse de rendre le contingent des sentinelles françaises à peu près présentable, question de prestige commun, exigence qui nous contraignait hélas à faire de menues entorses avec la tenue réglementaire. Ni lui, ni ses surtout ses homologues étrangers ne maîtrisaient à ce niveau de la hiérarchie assez les langues de leurs partenaires pour se lancer directement dans une grande conférence tripartite de clarification, de sorte que tout passait inévitablement par le truchement de Marée-montante qui les menait tranquillement en bateau.

Quand notre général finit par s’émouvoir auprès du lieutenant de la drôle de touche de nos hommes, celui-ci lui objecta candidement que c’était les Américains qui avaient prescrit le port cette tenue martiale pour en imposer à l’extérieur de cette base dont ils assuraient totalement la gestion et en premier chef la sécurité. Le général qui ne savait plus si cet état de fait était antérieur ou postérieur à son entrée en fonction au Centag, jugea qu’il n’y avait pas casus belli et qu’on pouvait consentir à nos alliés un plaisir de si peu d’importance. Tant que Marée-montantesévit parmi nous, les choses restèrent donc en l’état dans lesquels il les avait mises. Ce n’est qu’après sa démobilisation que l’affaire fut éventée et que les sentinelles françaises reprirent la mort dans l’âme leur minable et rassurante apparence.

Si le général avait été au courant de la supercherie de Marée-montanteà l’époque où avait paru dans le canard du père de Président ce fameux article sur la participation de l’armée française au Centag, il eût été en droit de craindre que cet article anodin ne soit le prélude à de plus burlesques révélations, à savoir qu’un Général de brigade de sa trempe, rompu à toutes les ruses de guerre pouvait être roulé dans la farine par un blanc-bec de sergent. Lequel, ironie supplémentaire, n’était pas militaire de carrière. Mais à ce moment-là, il ignorait encore tout des manigances de Marée-montante avec ses soldats d’opérette, alors que toute la piétaille d’Hammonds Barracks en faisait des gorges chaudes ; voire même, les autorités américaines du Centag qui, ayant eu vent des projets du Grand-Charles de fermer les bases de l’OTAN en France et de se retirer du commandement intégré de l’Alliance, trouvaient que cela ne manquait pas de sel de voir nos pioupious faire un dernier baroud d’honneur sous le casque américain au nez et à la barbe de leurs officiers.

Le Général Le Vacon ne pouvait en revanche ignorer que de plus graves défaillances dans l’organisation du contingent français placé sous ses ordres auraient fait le plus mauvais effet, si la presse avait décidé d’en faire ses choux gras. Raison pour laquelle, sans aucune forme d’explication, et par une sorte d’accord tacite, il laissa désormais la bride sur le cou de Président, cet inopportun subordonné qui possédait plus d’entregents à Paris que lui-même et l’ensemble de l’état-major. Il estimait à juste titre cependant qu’en dépit de son pedigree, celui-ci n’était pas cheval à ruer abusivement dans les brancards. L’animal saurait tenir sa langue si le mors ne lui entamait pas les joues. Président eut donc désormais droit de rejoindre à intervalle raisonnable sa pouliche au sourire aussi radieux qu’indécent, et le journal paternel en contrepartie ne fit plus jamais allusion à notre pitoyable participation à cette organisation qui se voulait le fer de lance du monde libre. À quoi bon chambouler le paresseux train-train de notre contingent qui n’avait de toute façon pas vocation à faire ici de vieux os. Personne n’y avait intérêt, à commencer par nous, les sans-grades qui désiraient seulement que demeurât tel quel ce havre de paix cocasse dans lequel nous avions providentiellement trouvé refuge.

Jugez-en par vous-même. Assez régulièrement, et presque toujours en pleine nuit, retentissaient les sirènes d’évacuation d’urgence de la base supposée être menacée de feu nucléaire. Il ne s’agissait bien entendu que de simples exercices. En principe, nous avions dix minutes pour prendre la poudre d’escampette, et nous disperser dans les forêts avoisinantes avec armes et bagages sur des positions de replis estampillées Cosmic Stop Secret, qui, d’une fois sur l’autre, restaient les mêmes. Nous avions vite pigé, nous les Français, que cette urgence ne nous concernait nullement et que nous pouvions rester tranquillement au dodo sachant qu’on avait encore, au bas mot, deux heures de sommeil devant nous. Une fois de plus, les dindons de cette farce étaient les malheureux chauffeurs tombés du lit qui devaient filer dare-dare à Baden-Baden pour en ramener nos officiers qui seuls étaient habilités à ouvrir les enveloppes scellées indiquant les lieux connus d’avance où nous devions nous rendre, et à mettre en branle la piétaille nationale pour cet urgent exercice de survie. Bien au chaud nous entendions dans les autres étages du bâtiment force cris et galopades et après quelques minutes de vacarme intense les camions de transport de troupes de nos véloces alliés démarraient sur les chapeaux de roues abandonnant dans un paisible silence retrouvé notre héroïque arrière garde.

Au terme d’un délai raisonnable, Président nous informait que les officiers ne devaient plus être loin et qu’il était temps de nous activer, les chauffeurs jaloux de nos privilèges abusifs en matière de sommeil avaient plutôt tendance en pareil cas à faire du zèle et à appuyer sur le champignon. Dans notre chambrée, le rituel du lever était immuable, et c’est notre ami sans qualités notable et exempt de surnom qui était toujours le premier à reprendre possession de sa verticalité d’être humain. Il était le plus énergique de la bande et ne semblait rester au lit que par solidarité. L’ordre de nous lever était une sorte de délivrance pour lui et il s’arrachait d’un bond de la tiédeur des draps. Il était du matin. C’était sa minute de gloire quotidienne, dont il jouissait sans forfanterie. Il aimait dormir tout nu, mais étant plutôt frileux il déposait chaque soir ses vêtements sur le radiateur du chauffage central situé à l’autre extrémité de notre chambrée avant de regagner son lit, nu comme un ver, avec le plus grand naturel. Mais le naturel de ce garçon en bonne santé se manifestait assez différemment le matin. Quand ce naturel le surprenait au sortir de ses rêves, c’est précédé une très honorable érection dont il ne cherchait pas à cacher l’ampleur par de vaines contorsions qu’il allait, sans aucune ostentation chercher ses vêtements qui l’attendaient à l’autre bout de la pièce, aussi appétissant que des croissants chauds pour un affamé. N’allez pas croire qu’il était exhibitionniste. Ce n’était pas du tout son genre, mais il n’avait pas une once de problème avec la nudité. Il bandait sans forfanterie ni impudeur. L’impudeur n’était pas pour lui affaire de corps, mais de mots. Je ne l’ai jamais surpris à succomber aux vulgarités de langage et aux obscénités dans lesquelles nous sombrions si facilement en nous flattant de savoir sacrifier aux contraintes de notre état. En pareil cas, il ne se joignait pas à nos ricanements ou à nos rires gras, mais arborait un sourire indulgent comme si nos dérapages n’étaient que des gamineries d’enfants n’ayant pas dépassé le stade du pipi caca. Je crois qu’il était le plus adulte de notre petite communauté, mais il avait le tact de ne pas nous le faire sentir. S’il ne manifestait d’aucun sentiment de supériorité à l’égard d’autrui, il n’était pas davantage capable d’éprouver le moindre sentiment d’infériorité devant quiconque. Il ne faisait d’aucun ordre, aussi stupide fût-il, mais venant de qui de droit, une affaire personnelle, mais la simple règle d’un jeu sans enjeu d’importance, de sorte qu’il était le plus libre d’entre nous. Tel était ce garçon qui nous précédait toujours de peu dans les tâches et les corvées auxquelles nous étions modérément soumis, déminant sans que nous en rendions compte le terrain devant nous par sa contagieuse égalité humeur.

Tous les matins, on aurait dit que nous avions besoin du spectacle de son entraînante anatomie pour nous rendre aux injonctions de Président et nous lever à notre tour. Même en cas d’alerte, ce rituel n’était pas bouleversé pour autant.

Pas question en ces circonstances de passer prendre notre jus à la cantine dont le personnel américain était pour l’heure en train de prendre un martial bol d’air en forêt. Ces matins-là nous faisions notre deuil des œufs brouillés, des haricots sucrés, du bacon grillé et des pancakes moelleux arrosés de sirop d’étable. On réchauffait à la va vite l’eau de nos nescafés avec des résistances plongées dans nos quarts en aluminium, puis près une toilette sommaire nous gagnions sans précipitation avec notre barda la sortie du bâtiment devant laquelle nous attendaient en ronronnant nos transports de troupes dans lesquels s’engouffraient soudain nos officiers enfin parvenus à pied d’œuvre. En quittant la base, nous croisions dans le petit matin les convois américains et allemands déjà de retour. Cet automne-là, les exercices d’alerte se multiplièrent et je n’en compris la raison que bien plus tard. Nous étions alors si déconnectés des réalités du monde extérieur que nous avons sur le moment tout ignoré de la crise des missiles soviétiques à Cuba qui fit, paraît-il, trembler l’Occident, hormis, manifestement, l’Armée française dont nous n’étions ici qu’un appendice négligeable et qui avait, outremer, bien d’autres chats à fouetter. Il n’empêche, la description de notre amateurisme eut fait mauvais effet dans la presse. Tant que Président tiendrait sa langue, tout le monde pouvait ici continuer à dormir sur ses deux oreilles ; le général, dans sa tour d’ivoire, et nous, dans notre tiède cocon.

Bientôt les sirènes nocturnes ne mugirent plus que de loin en loin et le train-train quotidien reprit son cours comme si rien ne s’était passé. Au terme de cette partie de bras de fer, Khrouchtchev rembarqua ses missiles de Cuba et Kennedy promit de laisser pousser en paix la barbe de Fidel jusqu’à la fin des temps. Promesse tenue puisque, paraît-il, sa barbe continue à pousser dans sa tombe. Les permissions nous furent de nouveau accordées sans problème. Ce fut bientôt au tour de notre camarade dont la saine érection était comme l’emblème de notre groupe d’en profiter.

Au début, en son absence, tout se passa à peu près normalement, si ce n’est que nous nous levions le matin avec moins d’entrain. Puis, les jours passant, quelque chose se déglingua entre nous. Il y avait inexplicablement de l’électricité dans l’air et j’eus l’impression que l’absence de notre ami nous privait de notre paratonnerre. Juilletn’ironisait plus avec humour sur la chasteté d’Auguste, mais l’écrasait hargneusement de son mépris, jurant qu’il n’y avait pas plus de Dieu dans son délirant vin de messe que de virginal poils de con dans sa flasque de whisky (sic). Notre clown qui s’amusait précédemment des assauts de notre essaim de guêpes mécréantes prit la mouche, lui répliquant vertement qu’il préférait s’abandonner aux délires de la foi qu’aux effets du delirium tremens (resic).Deuche ne proposait plus à personne de faire des virées bucoliques en Forêt-Noire, décrétant que nos fesses d’envieux n’étaient pas dignes des banquettes de sa 2 CV. Marteau me contredisait soudain au sujet de tout ce sur quoi nous nous accordions précédemment et fustigeait mon goût de chiotte en matière d’art, ce à quoi je répondais par un silence de pierre, incapable de comprendre que ses critiques pas toujours infondées étaient sans doute une dernière tentative de ne pas rompre toute forme de lien avec moi.

C’était presque un soulagement de me rendre chaque matin à mon poste, dans un bureau jouxtant celui du Général Le Vacon. Le secrétariat du Général était assuré en quasi-totalité par une créature qui lui vouait un culte sans bornes. Ce sergent-chef au féminin veillait avec un soin jaloux à ce que je n’approche son dieu galonné, ni de près ni de loin. Au début, elle m’avait chargé de taper quelques documents insignifiants, mais je m’y étais pris avec une telle lenteur pour un résultat si consternant qu’elle avait directement mis à la poubelle mes copies constellées de coquilles et de fautes d’orthographe et refait la chose en moins de temps qu’il ne fallait pour le dire. Après cet examen de passage raté, mais, de mon point de vue, plutôt réussi, j’avais désormais pour tâche exclusive de ne rien faire du tout, mais ce rien du tout, je devais l’accomplir sur place et avec la plus grande ponctualité, obligation dont je m’acquittais presque avec soulagement maintenant que l’air de la chambrée était devenu irrespirable. J’avais acheté dans la bibliothèque de la Pléiade, peu avant mon incorporation, les trois tomes de La recherche du temps perdu, histoire de pouvoir au hasard de mes affectations dans quelque trou perdu pallier toute pénurie de livres. Bien m’en avait pris. J’en faisais à petite dose mon viatique quotidien, en alternance avec la lecture d’articles de La Revue de la Défense Nationale et de quelques autres périodiques spécialisés du même genre dont les collections complètes étaient la propriété privée du seigneur des lieux. Quand je pris mes fonctions, elles encombraient dans le plus grand désordre une bibliothèque métallique couvrant tout le mur derrière le petit bureau où je m’affairais à ne rien faire sous l’œil réprobateur de la rébarbative reine du secrétariat. Histoire de me faire mériter leur lecture, elle me commit au classement des innombrables numéros de ces publications. Je ne me souviens pas d’avoir accompli en 18 mois quoi que ce soit de plus utile pour ma patrie que de déplacer ces publications sur leurs étagères.

Il se trouve, par quelque ironique coïncidence, que mon père était abonné lui aussi à la Revue de la Défense Nationale. L’ancien militaire qu’il avait été s’en délectait, mais pour cette raison même, pour rien au monde je n’aurai daigné en lire la moindre page à la maison. Et voilà qu’ici, j’en faisais mon ordinaire ! Rien de tel que l’inaction pour vous changer un homme.

Histoire de varier les plaisirs de l’oisiveté, j’entrepris d’écrire un roman dans la veine morbide des Histoires extraordinaires d’Edgard Poe, dont la traduction de Baudelaire avait sublimé les figures féminines de Ligeia, de Bérénice ou de Morella, créatures propres à enflammer mon imagination et auxquelles je prétendais de créer une rivale digne de mes fantasmes et que, fatale erreur, je baptisais Rachel. J’ose à peine montrer ici le dessin que je fis sur le papier à en-tête du secrétariat pour illustrer le destin tragique de ma sublime et morbide héroïne dont le cerveau était rongé par une folie qui prenait la forme d’une sorte de rat gothique mâtiné de langouste dalidienne.

Ce dessin morbide est une sorte de chef-d’œuvre, comparativement à la prose désastreuse qui l’accompagnait et qui ne valait pas le prix du papier que j’y consacrais, mais dont le flot avait cependant l’inestimable mérite de m’aider à tuer le temps. Accessoirement, la réalisation de ce grand-œuvre me donnait un air affairé quand le Général entrait ou sortait de son bureau. Précaution bien inutile d’ailleurs. D’ordinaire, il ne semblait pas s’apercevoir de ma présence muette, mon stylo toujours actif à la main, vacant en douce à des occupations qui n’avait rien à voir avec le service de la patrie, bien planqué derrière une inamovible machine à écrire Remington plus silencieuse encore que moi depuis que j’avais fait preuve de mon inaptitude a maîtriser utilement cette arme lourde sur le champ de bataille du bureau. Elle trônait là, vaguement menaçante, avec son clavier Querty dont chaque touche semblait susceptible de lancer instantanément sur nos invisibles ennemis en guise de représailles quelque perforante lettre de l’alphabet latin pour neutraliser leurs barbares caractères cyrilliques. L’époque était alors, Dieu merci, plus aux gesticulations verbales qu’à d’effectifs échanges de missiles comme l’histoire le prouva. Mais pour l’heure, par mon impéritie, cette machine gisait devant moi déclassée, comme au musée de l’armée, flanquée d’un servant guère plus menaçant que si j’eusse été un mannequin de cire en uniforme. En revanche mon stylo, qui était à cette énorme machine à écrire ce que le révolver d’ordonnance est au char de combat, continuait sans relâche à batailler sur les feuilles de papier où je menais des guerres personnelles dont personne n’avait idée, le général moins que quiconque.

Le stylo en question était un splendide Parker qui en dépit de la célèbre flèche emblématique ornant tous les capuchons de la marque depuis plus d’un siècle, ne me transforma pas pour autant en foudre de guerre littéraire. Je venais d’en faire l’acquisition dans le PX (Post Exchange) d’Heidelbeg réservé personnels américains, mais dont le sésame du Centag nous ouvrait les portes et nous permettait acquérir à volonté et à prix détaxé de toutes sortes de produits, non seulement made in USA mais venant du monde entier. On y trouvait du Camembert en boîte de conserve rigoureusement stérilisé, spécialement fabriqué au Danemark pour le GI de base ; de grasses huîtres fumées mises en boîte au Japon et baignant dans de l’huile de coton ; des nœuds cravates à pince qui, noués une fois pour toutes, s’accrochait d’un clic au col de chemise, évitant à leurs heureux possesseurs de passer de problématiques nœuds coulants autour de leur cou. Quant aux chemises en tergal auxquelles on pouvait accrocher ces désuètes élégances, elles étaient garanties infroissables. Du coup, tous les fers à repasser futuristes exposés un peu plus loin au rayon des articles ménager semblaient n’avoir d’autre avenir que de devenir des objets de collection. Il y avait aussi un fabuleux rayon de trente-trois tours dont je fis provision dans les limites de mes modestes moyens ainsi que d’un électrophone stéréo de fabrication allemande pour les écouter à loisir. Président, dont les goûts musicaux s’accordaient aux miens, me permit de l’installer dans sa chambre. Hélas, quand je fus rendu à la vie civile, mon butin de guerre culturel attira l’attention d’un douanier mélomane qui se les confisqua, constatant avec satisfaction que je n’étais pas en mesure payer les taxes de ces luxueux produits d’importation. J’ai encore dans l’œil les visages qui ornaient certaines pochettes de disque : celui de Stan Getz en costume de jazzman qui était alors le roi de la Bossa-nova ; celui de Ray Charles qui me retournait les tripes rien qu’à voir sa tête ; celui Quincy Jones qui n’était pas encore le grand manitou de la pop, mais dont la trompette bebop inspirait les vocalises époustouflantes de Mimi Perrin et ses double six. Je me suis constitué une culture musicale moins par l’oreille qu’au vu de leurs bonnes mines.

Baguenauder entre les rayons de ce bazar universel, c’était comme feuilleter un atlas, doublé d’une encyclopédie. On y trouvait de tout, venant de partout. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu’au rayon jouet on y célébrait même notre mythologique deudeuche sous la forme d’une maquette à découper destinée, outre Atlantique, aux juvéniles amateurs d’automobiles exotiques ? Le PX d’Heidelberg était une caverne d’Ali Baba où des milliers de trésors d’innovation nous faisaient douloureusement prendre conscience à quel point nous étions encore, nous autres français, en marge du monde moderne et de la consommation sans entraves.

Cela n’affectait guère la superbe de notre général made in France. Pourtant, je crois qu’un doute l’effleurait parfois quand, son regard s’égarant par mégarde sur ma personne, il traversait à grands pas son secrétariat pour gagner son bureau surdimensionné qui aurait pu sans mal contenir tous les effectifs de la mission française et sur le mur duquel trônait avec morgue à l’intention de ses homologues alliés le portrait officiel du Général de Gaule. Quand il daignait m’accorder une seconde d’attention, il semblait alors vaguement se demander si le matériel humain mis à sa disposition était bien à la hauteur de la situation. Pour lui, j’étais une sorte de meuble auquel il se hasarda néanmoins une ou deux fois à adresser la parole, quand surgissant en pétard de son antre et jetant un regard égaré autour de lui, il s’étonnait de l’absence inopinée de sa virile secrétaire dont il avait soudain un urgent besoin pour prendre en sténo quelque idée lumineuse. Je lui laissai alors entendre avec force circonlocutions pudiques qu’un besoin non moins urgent que le sien l’avait contrainte à déserter un instant son service ; information capitale qui illuminait son œil comme si, par réflexe professionnel, il commençait à phosphorer pour trouver quelque astuce géniale pour remédier à ce point faible de la Défense nationale que constituait l’envie de pisser de sa secrétaire. Ou peut-être était-il seulement légèrement surpris de découvrir que le matériel militaire auquel il venait de s’adresser était doué de paroles et capable d’aligner une phrase intelligible au-delà du sujet du verbe et du complément de rigueur ; étonnante faculté qui, judicieusement employée, pouvait constituer un avantage stratégique majeur face à des hordes de décérébrés communistes, mais qui sait pouvait a contrario représenter un danger potentiel considérable si nous nous avisions de penser à contretemps.

Telle fut pour l’essentiel pendant des mois ma contribution involontaire à ses profondes cogitations, ce qui me laissa largement le temps de coucher page après page, comme en état de transe, sur des rames de papier subventionnées, mes élucubrations au fil de la plume. J’étirais à l’extrême mon écriture pour venir le plus vite possible à bout de chacune de ces pages comme à grands pas, imitant en cela mon Général qui dès qu’il était debout s’activait avec vivacité sur ses courtes pattes. Faute de pouvoir m’illusionner sur mon génie littéraire, je mesurais la valeur de mes divagations à la vitesse à laquelle je les noircissais les pages. L’étirement étant le seul sport praticable quand, à longueur de journée, on a le cul vissé sur une chaise ; je m’adonnais à cet exercice par le truchement d’une écriture relâchée tant en sa graphie qu’en son contenu, expulsant ligne après ligne de la pointe de mon stylo toute littérature de ma feuille avec l’efficacité d’une fausse monnaie chassant la vraie. À ce régime, mon accessoire de relaxation fut rapidement rodé, glissant bientôt sur le papier comme dans un rêve, dûment lubrifié par l’encre noire de ses cartouches que je vidais à petits jets sur mes feuilles comme un chien marquant son territoire. Après avoir arrosé deux rames de papier d’intendance de mes insanités, je mis abruptement fin à l’expérience, laissant mon rat surréaliste en forme de crustacé régler à sa convenance un sort définitif à mon héroïne, cette Rachel du pauvre pour laquelle il n’y avait pas sous ma plume de rédemption possible comme sous celle de Proust, et qui, O déchéance suprême, avait fini par ressembler comme deux gouttes d’eau, à ma dragonne de sergente.

Je me consacrais désormais exclusivement au dessin, entreprenant en toute innocence d’illustrer La rechercheavec les moyens du bord. N’osant déployer ostensiblement mon petit matériel de dessin et d’aquarelle, je jetais mon dévolu sur l’arme la plus implacable inventée par l’administration militaire : Le tampon. Ou, plutôt, la boîte à coussinet imprégné d’encre sans lequel le tampon le plus impérieux est réduit à l’impuissance.

J’en détournais l’usage vers de plus nobles fonctions avec le concours de quelques-unes de ces arachnéennes pelures de papier qui glissées sous le document original et prenant en sandwich des feuilles de papier carbone permettait autrefois aux dactylos de faire d’une seule frappe trois ou quatre copies vaguement lisibles, procédé de duplication à jamais disparu. Pour réaliser mes dessins, je déplaçais une de ces pelures vierges sur le coussinet, tantôt traçant sur son verso des lignes acérées avec le tranchant mon ongle qui virevoltait sur elle comme la lame d’un patin sur la glace, tantôt imprégnant d’encre la surface presque transparente de la feuille en y pressant plus ou moins fort le bout de mon doigt, créant ainsi des aplats d’intensités variés et de contours imprécis dont je ne découvrais le résultat qu’après coup en retournant la feuille ? Bref, je dessinais à l’aveugle.

Marteau à qui je montrai le fruit de cette technique de dessin dont j’étais très fier les trouva ignoblement illustratifs, professant qu’aucun artiste de quelque ambition ne s’adonnait plus aujourd’hui à la figuration, cet enfantillage d’un autre âge. Je collais néanmoins religieusement entre les pages du tome 1 de la Pléiade quelques-unes des illustrations réalisées par ce procédé, dont cette vue de l’église de Balbec qui n’était pas si illustrative que ne le prétendait Marteau puisqu’elle ne ressemblait en rien à la description qu’en fait Marcel Proust et que marteau n’avait d’ailleurs jamais lu. À chacun ses lacunes.

Lorsque d’aventure j’ouvre ce volume, c’est du temps retrouvé à l’état brut qui me saute aux yeux. Quand je relis aujourd’hui certains passages précis de la Recherche, auxquels s’amalgament indissolublement quelques éléments de ma vie d’alors, en particulier l’épisode relatant l’origine du surnom de Rachel-Quand-Du-Seigneur, il me semble que les clients de la fille tarifée du roman avaient en commun avec les jeunes sots que nous étions de se croire nativement supérieurs. Avec le recul du temps cette Rachel réinventée me semble avoir fait partie de notre petite troupe, au même titre que Auguste ou que ou Marteau, que Deuche ou que moi-même. Quand Juillet parlait d’aller aux putes, c’est elle que j’imaginais, n’ayant pas en la matière d’autre expérience que livresque. Ainsi avait-elle presque autant partagé ma vie qu’eux tous par le double truchement du piètre manuscrit où caché derrière le rempart de ma Remington, je lui donnai fébrilement un corps, et du roman de Marcel Proust qui lui avait donné vie ; roman que je dévorai avec un acharnement morose quand, inexplicablement, lors de l’absence de notre soldat sans nom, nous nous faisions tous mutuellement la gueule. Au travers de ces quelques dessins qui ont par miracle traversé le temps, il me semble avoir sauvé quelques palpitants lambeaux ce qui ne me paraissait alors que temps perdu.

Dès que j’avais quartier libre, pour fuir à l’atmosphère délétère qui régnait désormais dans notre chambrée, je prenais la poudre d’escampette, sautant dans les bus gratuits de l’armée américaine qui desservaient leurs nombreuses bases disséminées dans les localités des alentours, et particulièrement Heidelberg où je flânais avec une morose délectation dans les jardins du splendide Château Renaissance surplombant la vieille ville. Parfois traversant le Neckar, je m’esquintais à gravir de l’autre côté de la vallée le Chemin des Philosophes accroché à flanc de montagne. Affublé de mon minable uniforme et de mon béret raplapla, je croisais de joyeuses bandes d’étudiants épicuriens. Le spectacle de ces garçons et ces filles que je n’osais aborder aggravait encore ma solitude. Finalement je regagnais avec des semelles de plomb Hammonds Barracks où la situation ne faisait qu’empirer. Signe de l’extrême dégradation de nos relations, chacun de nous semblait considérer comme une insulte digne d’être lavée dans le sang de s’entendre interpeller par ce même sobriquet qui, une semaine auparavant, scellait encore entre nous une sorte de pacte occulte, digne d’une société secrète.

Au bout d’une semaine, l’atmosphère était devenue tellement exécrable que nous ne nous parlions plus de peur de nous sauter à la gorge. Président regardait avec des yeux ronds l’étrange spectacle de notre déchéance soudaine et ne nous fréquentait plus que pour raison de service. Il lui fallut même une ou deux fois donner de la voix pour rétablir le calme. Nous en venions à envier les chauffeurs et les plantons qui, dans leurs chambrées respectives, pour faire baisser la tension inhérente à la cohabitation forcée de jeunes mâles, célébraient sans façon de temps à autre à coups de poing, avec une inépuisable santé, leurs différends sans lendemain.

Puis, un matin, débarquant du train de nuit, notre érectile ami dont nous avions quasiment oublié l’existence, réapparut comme un revenant, accueilli par un silence de mort. Interloqué par notre accueil glacial, il lança en riant : « Je me suis trompé de porte ou quoi ? » Puis jugeant d’un coup d’œil l’ampleur du sinistre, il finit par ajouter, feignant d’endosser la responsabilité de la situation : « Désolé, mais vous allez devoir subir ma présence encore quelque temps. Pas de quoi faire cette tête d’enterrement. »

En moins d’un quart d’heure, il réussit à réchauffer l’atmosphère de sa voix enjouée. S’adressant à tout un chacun en défaisant sa valise, il nous rendit l’usage de la parole. Nous découvrions dans tous les mots qui convergeaient vers lui en réponse à ses innocentes questions des intonations sereines presque oubliées. Bientôt cessant de communiquer par son entremise nous nous sommes hasardés à nous adresser directement les uns aux autres. Constatant que le propos le plus anodin n’engendrait plus de réactions violentes ou de silences butés, nous avons au fil des heures renoué avec précaution avec nos blagues et nos piques rituelles. Le cœur n’y était plus tout à fait, mais nous fûmes cependant bientôt capables d’en revenir au mordant habituel de nos échanges qui ne laissait plus en nous aucune trace de ces morsures qui nous avait fait nous entredéchirer les jours précédents.