Les constellations de la Galaxie Gutenberg

Il y a quelques dizaines d’années, furetant dans les soldes d’un bouquiniste, je tombai subitement en arrêt sur un vieil exemplaire de La Galaxie Gutenberg, ouvrage qui fit jadis fureur, mais que je n’avais jamais lu. J’achetais immédiatement l’ouvrage.

Je ne suis sans doute pas le seul à avoir succombé la séduction du titre de l’essai de Marshal Macluhan qui, à lui seul, aurait procuré à n’importe quel auteur un immédiat succès de curiosité. Hélas, le coup de génie de ce titre si puissamment évocateur était bien le seul de l’ouvrage dont la lecture me fit vite déchanter.

L’étincelle produite par choc de ces deux mots, Galaxie et Gutenberg, dont les gutturales majuscules sont aussi dures que le silex avait mis le feu à mon imagination, et créé une image d’infini qui n’existait pourtant nullement dans le livre. L’ouvrage de McLuhan me sembla un fatras d’érudition brouillonne et de prophéties naïves. Le lecteur errait en aveugle dans le labyrinthe de l’érudition encyclopédique de l’auteur, guidé de digression en digression par la voix de ce conteur envoutant et déboussolé qui nous entrainait dans arcanes d’un passé prestigieux dont l’écriture, depuis son invention, avait été le fil conducteur. Fil désormais rompu dont il brandissait avec jubilation l’extrémité. Il y annonçait la fin de l’ère de l’écriture en passe d’être détrônée par celle de l’audiovisuel, pompeusement baptisé Galaxie Marconi. À noter que McLuhan n’utilisait dans cet essai que l’arme de l’écrit et de l’imprimé pour annoncer en grande pompe la disparition de notre paysage mental de ces pauvres vieilles choses que sont justement l’écrit et l’imprimé dont il faisait néanmoins quant à lui dans son livre un usage exclusif, immodéré et jubilatoire.

On eût aimé que le pontifiant universitaire choisisse un autre support que celui du papier pour annoncer l’inéluctable disparition de la chose écrite ; qu’il eût eu à cœur de faire triompher sa démonstration par le biais de quelque combinaison judicieuse d’images animées et de sons. Mais, aveu d’impuissance de sa part, il n’y avait nulle trace dans ce livre de quelque image que ce soit, sinon par le truchement de mots dûment écrits et imprimés, ceux-là mêmes dont il annonçait l’extinction prochaine, balayés par l’imparable big-bang de l’audiovisuel. Fort heureusement, avec le recul du temps, nous savons qu’il n’en fut rien. Mais à l’époque, il sciait allègrement la branche sur laquelle il était perché tout en feignant d’en faire l’éloge funèbre. Je suis injuste sans doute. Mais, puisqu’à tort ou à raison c’est ainsi que je reçus alors son livre, je vous refile tel quel mon sentiment d’alors. Enfin, presque, puisque, dans la foulée de cette lecture, j’y ai ajouté mon grain de sel, finissant par mitonner avec l’indigeste matière première de ces pavés d’écriture un plat presque acceptable. Visuellement du moins, je l’espère, ce qui, je m’en rend compte rétrospectivement faisait de moi à ma modeste échelle le complice de la thèse de MacLuhan selon laquelle l’avenir appartenait à l’image.

C’est peu dire que je fus déçu par le contenu de l’ouvrage qui n’était pas à la hauteur de son titre. Pourtant je ne m’avouais pas vaincu et je n’eus de cesse d’entrevoir la galaxie initialement promise par l’intitulé de ce décevant atlas dont, de page en page, il fragmentait la carte ; ou de guetter faute de mieux sur chacune de ces portions de ciel obscurcies d’une grisâtre poussière d’écritures la formation de quelque constellation nouvelle.

Je fus, paraît-il, un enfant silencieux, toujours penché sur des livres, un crayon à la main pour en saccager les pages de mes contributions graphiques. À croire que les obscures étoiles du dessin et de l’écriture se sont penchées sur mon berceau, puisque qu’aujourd’hui encore je cherche en toutes choses à répondre à leurs injonctions. D’aussi loin que remontent mes souvenirs je me revois en train de gribouiller sans cesse et sur n’importe quoi. À l’école, je ne pouvais réprimer mon besoin de couvrir de minuscules dessins et d’élucubrations soigneusement calligraphiées les marges vierges de mes manuels scolaires. C’était mes échappées belles. Je considérais, comme un gâchis de papier de ne tirer aucun profit de ces territoires inexploités. Mauvais calcul. Au prix de cuisantes corrections, on m’apprit vite à épargner la valeur marchande de mes livres de classe sur le marché de l’occasion et de trouver des territoires de jeux plus appropriés à mes épanchement graphiques

Il arrive néanmoins qu’au fil de certaines lectures, comme celle de cette fameuse Galaxie Gutenberg, cette vieille envie revienne me démanger bien que d’ordinaire ce soit sur des supports plus adéquats que je tente, avec des bonheurs inégaux, de faire carrière de peintre. Non sans renoncer pour autant aux plaisirs de l’écriture. Je suis toujours en effet un incorrigible fondu de poésie et pas seulement en tant que lecteur.

Aujourd’hui comme hier, je bataille presque quotidiennement pour soustraire au temps que je consacre un peu trop largement aux arts plastiques des espaces pour m’adonner au jeu des mots et à leurs graphies. Hors de l’atelier, je ne me promène jamais sans calepin et stylo en poche. Pour moi, marcher, consiste, dès les premiers pas, à fouler mentalement un parterre de mots, à les ajuster aussi parfaitement que possible pour ouvrir des chemins inédits en terrain inconnu. Marcher c’est aussi scander. Bref, marcher, c’est écrire. Malheureusement pour moi, cesser de marcher, c’est presque toujours oublier. Quel crève-cœur que d’avoir œuvré pendant des kilomètres à la formulation parfaite d’une idée ne dépassant pas quelques lignes, voire d’avoir réussi à la ramasser en une paire d’alexandrins bien balancés, et de sentir cette fugitive musique filer à vaux l’eau faute d’être en mesure de la noter noir sur blanc, sur le vif ! Je ne saurais dire combien de fois, à peine sorti de chez moi, me sentant soudain vulnérable et désarmé au seuil de la jungle des mots qui m’assaillent de toute part quand je marche, je suis retourné précipitamment sur mes pas pour chercher de quoi me prémunir contre l’oubli.

C’est en proie à cette double addiction pour le dessin et pour la poésie que je me plongeais dans mon exemplaire de La galaxie Gutenberg. Pas n’importe quel exemplaire. Celui que je venais d’acheter, publié en format de poche Idées / Gallimard, avait vu le jour en février 1977 dans l’Imprimerie Bussière à Saint-Amand. Le détail a de l’importance. On aurait dit que l’éditeur et l’imprimeur, étrangement coalisés contre la cause de la chose écrite dont la défense était pourtant leur raison d’être, avaient décidé de donner toutes ses chances à la thèse de McLuhan en programmant l’obsolescence physique de ce volume. Il émanait en tout cas du fruit de leur travail, un vrai gâchis, une sorte de haine du livre, en général, et de celui-ci en particulier. À croire qu’ils avaient délibérément tout mis en œuvre pour hâter la disparition de cet objet matériel et archaïque chassé par le vent de l’histoire et le verbe prophétique de McLuhan.

Qu’on en juge. Ils avaient choisi pour réaliser le tirage de ce malheureux ouvrage – qui, à mon avis, en raison de son désolant contenu ne méritait guère mieux – un papier à base de fibre de bois dont le pH naturellement acide était à court terme le gage certain d’un jaunissement et d’un vieillissement accéléré. Le texte appliqué en Offset sur le gain de ce papier grossier, inadapté à cette technique d’impression, était selon les pages inégalement sombre, voire plus ou moins grisâtre. Le contour sans netteté des caractères, issus cependant d’une assez belle déclinaison de Bodoni, était une véritable offense à l’idée même de typographie. L’amoureux de beaux livres que je suis fit ici le deuil de la somptuosité des travaux des émules de Gutenbert dont les fontes généreusement encrées mordirent, des générations durant, les belles textures des papiers chiffon.

À bien y réfléchir, ces imperfections même levèrent en moi bien des inhibitions. En l’espèce, le caractère quasi sacré de quelque livre que ce soit ne s’appliqua que mollement à la pitoyable chose qui avait échoué entre mes mains, et m’incita à poursuivre sans délais ce saccage par moi-même.

Évidemment, pour relier les pages de la chose, l’imprimeur n’avait pas eu recours à un noble assemblage de cahiers cousus. Un simple coup de massicot et une expéditive tartine de colle sur la tranche avaient bouclé l’affaire. Quant à la colle utilisée, l’élasticité n’était pas son fort. Qui de nous ne s’est pas irrité du manque de souplesse des reliures d’ouvrages de ce genre qui se transforment en un rien de temps en une sorte de croute rigide et cassante ? Le pauvre lecteur en est réduit soit à renoncer à ouvrir en grand son livre au risque de lui briser les reins et de transformer en feuilles volantes les pages situées le long de la ligne de fracture ; soit se résigner à ne l’entrouvrir qu’à peine, prompt qu’il est à se refermer sur ses doigts comme une tapette à souris. Finalement, qu’importe pour les dégâts. J’optais pour le grand écart, qu’accompagna comme il fallait s’y attendre un petit crac de protestation. Ce premier geste iconoclaste préluda au démantèlement complet du livre.

Histoire d’introduire un bémol dans ce concert de critique, disons que la mise en page du texte et le choix de la police de caractères étaient honorables en dépit la piètre qualité de l’impression, et d’une certaine impression de flou qu’engendrait, par transparence du papier, un certain décalage des pavés d’écriture entre le recto et le verso des pages. Sans oublier, pour gâcher l’effet d’ensemble l’adoption de maigres interlignes qui ne servaient peut-être qu’à compenser l’emprise de marges un peu trop généreuses pour le format, évitant ainsi de gonfler le budget papier ? Ce manque d’aération interne faisait de chaque pavé un espace légèrement confiné qui se prêtait peu à l’oxygénation des idées qu’on y avait couchées. Mais tout ceci n’est qu’affaire d’appréciation personnelle.

L’ensemble restait néanmoins, dans les normes du lisible, quoiqu’un peu trop dense à mon goût. Les caractères ne s’y entassaient pas comme sardines en boîte, mais on y était presque. On avait échappé au livre du futur : le livre en boite de conserve.

Tel était l’aspect général de ces pages dont les imperfections même m’invitaient au palimpseste. A mes yeux, tout n’y était que matière, et ce qui en couvrait les surfaces s’apparentait moins pour moi à un texte qu’à une texture, une sorte d’apprêt visant à donner corps et substance à ce support destiné à recevoir quelque plus sérieuse œuvre d’esprit. La conjuration de l’éditeur et de l’imprimeur m’invitant à franchir le pas et à transformer ce livre, indigent sur le fond, et de fabrication on ne peut plus rustique, en quelque chose d’autre à mi-chemin entre un livre d’images et un recueil de poésie. Et de concilier mes deux dadas d’un même mouvement.

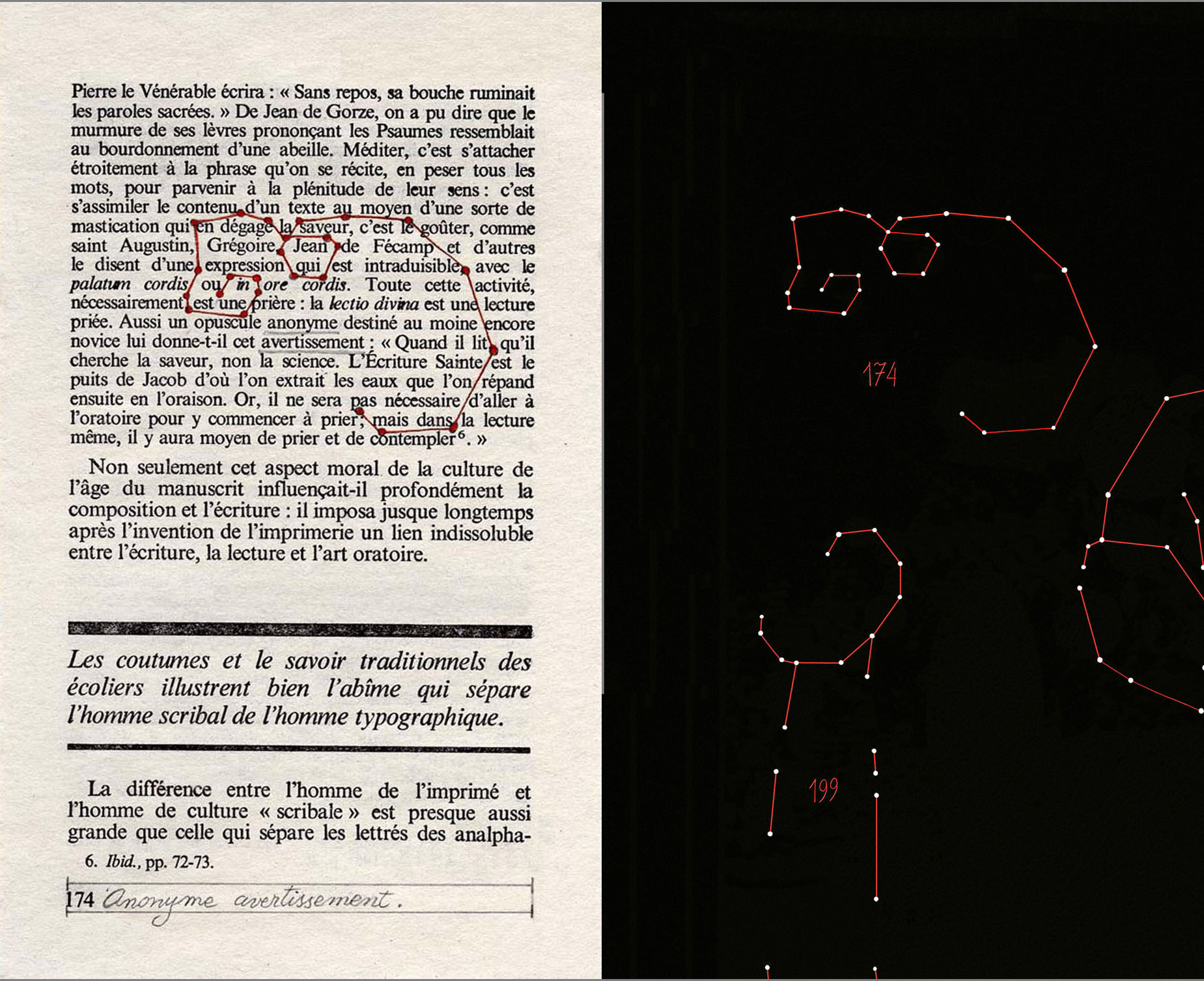

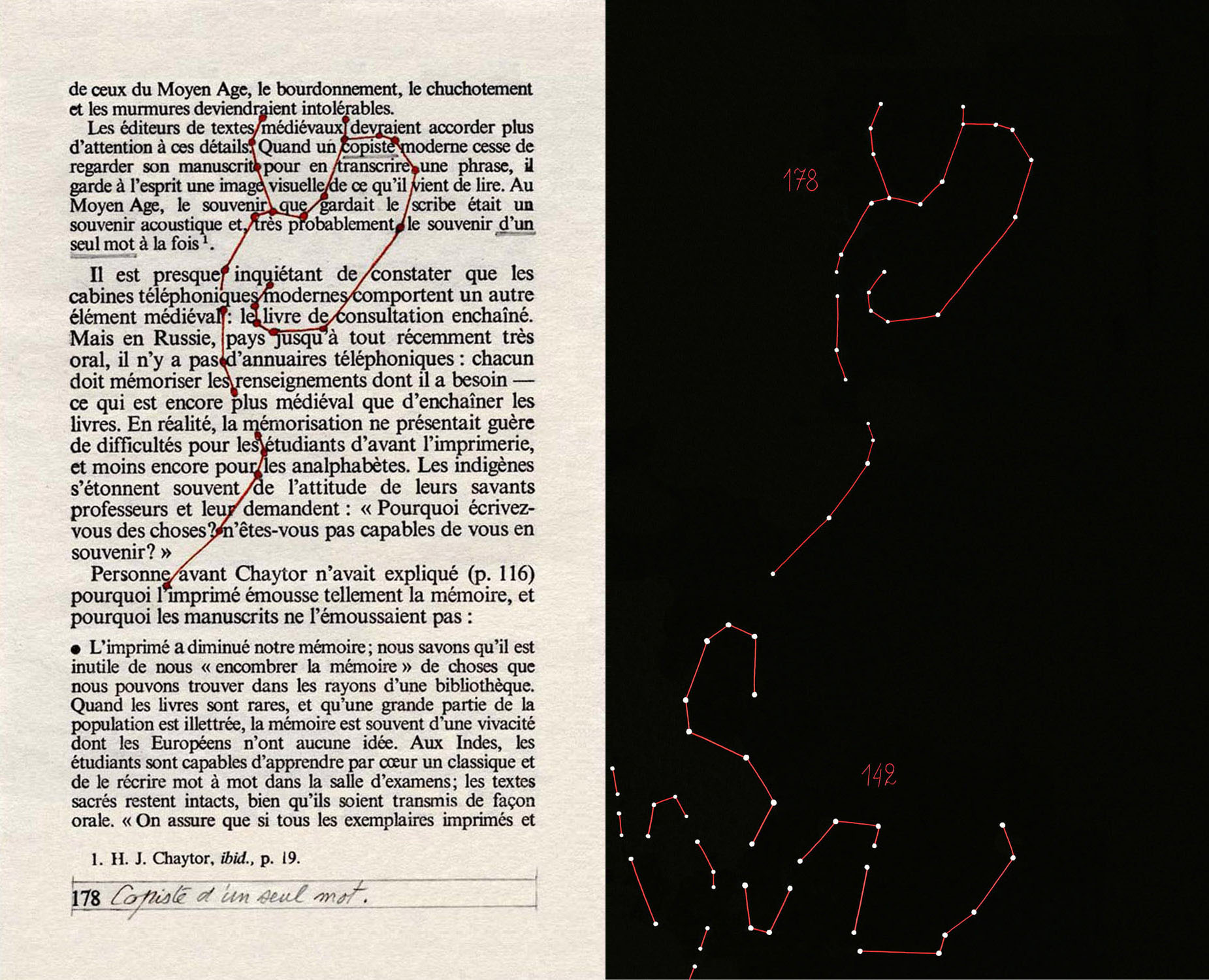

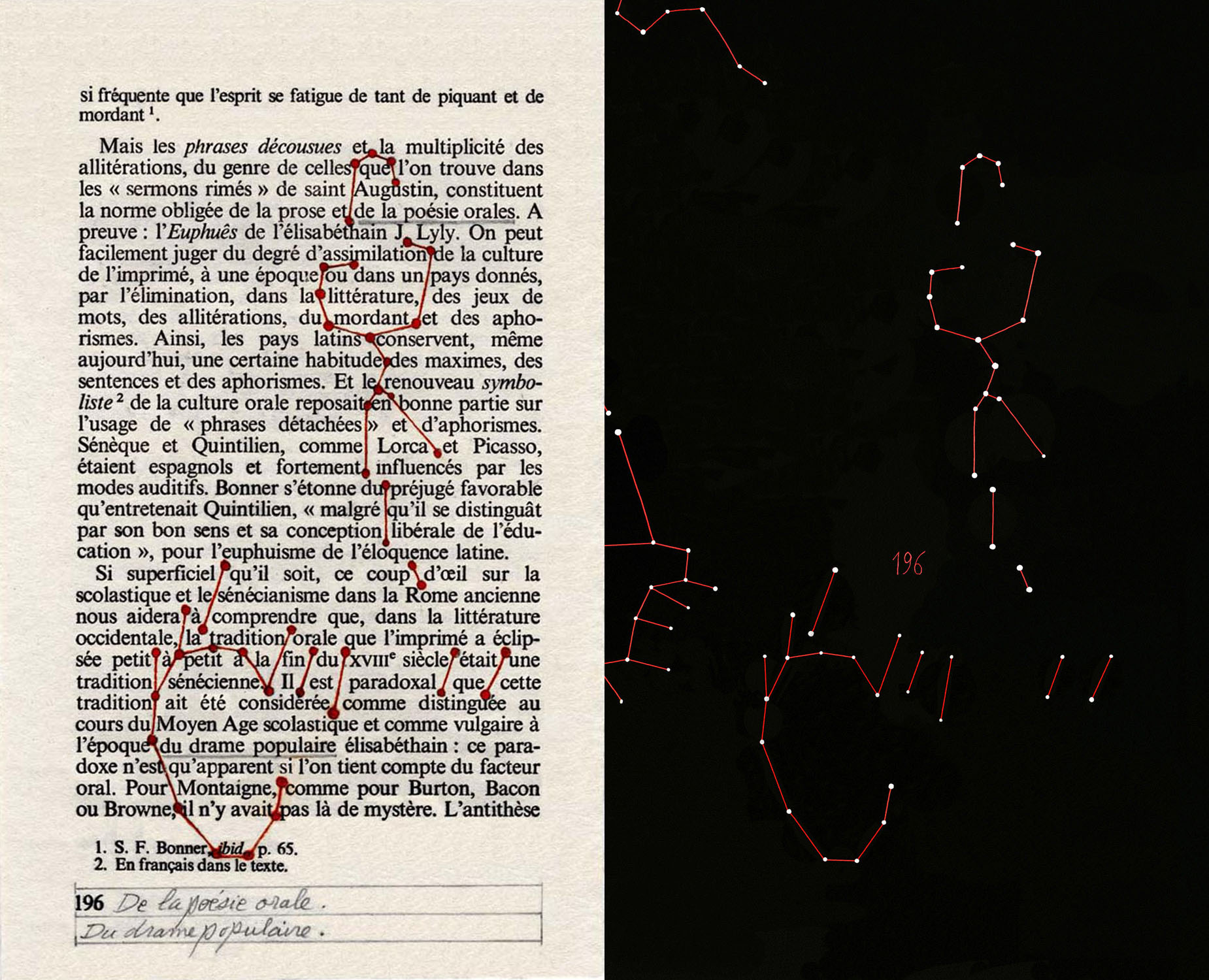

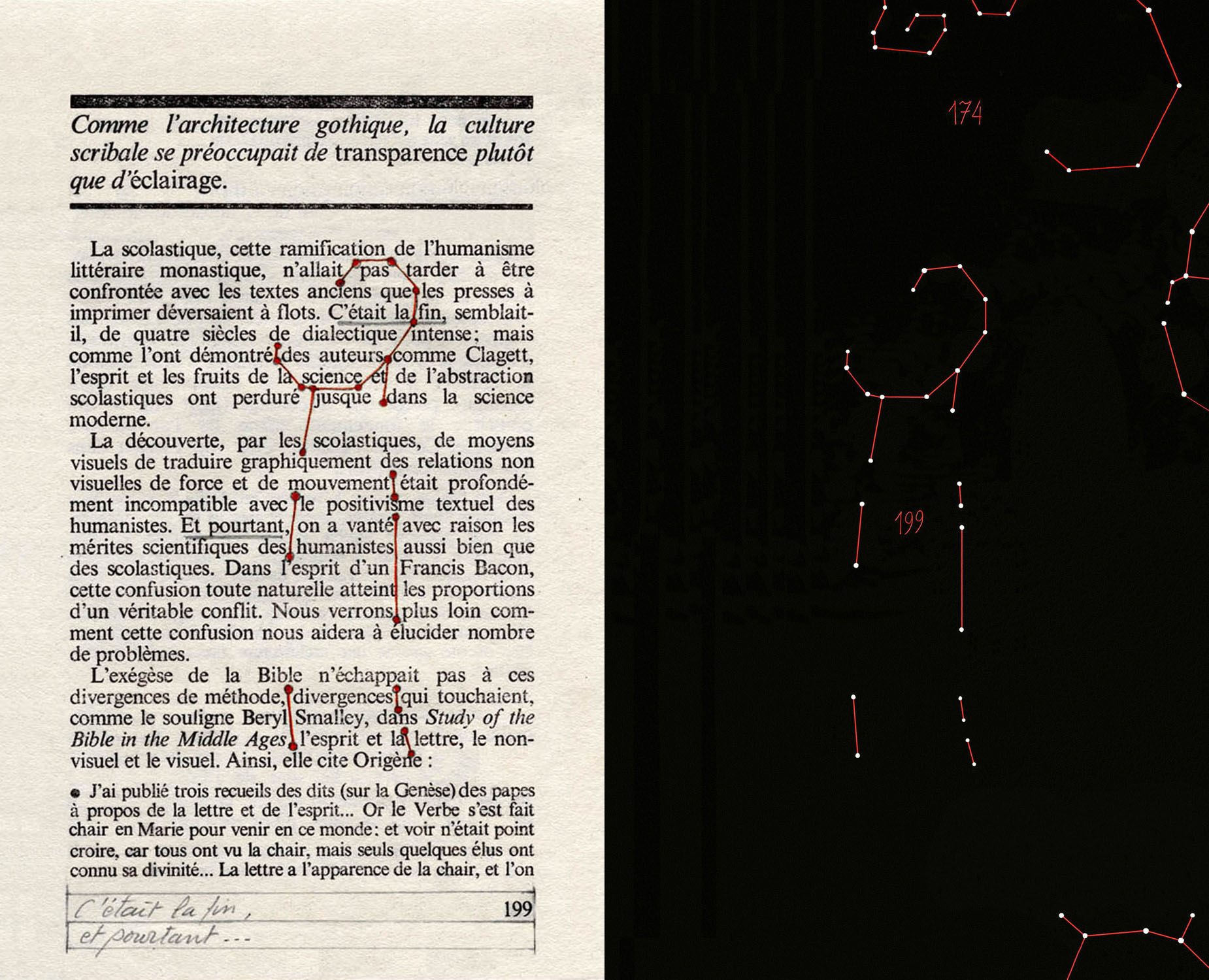

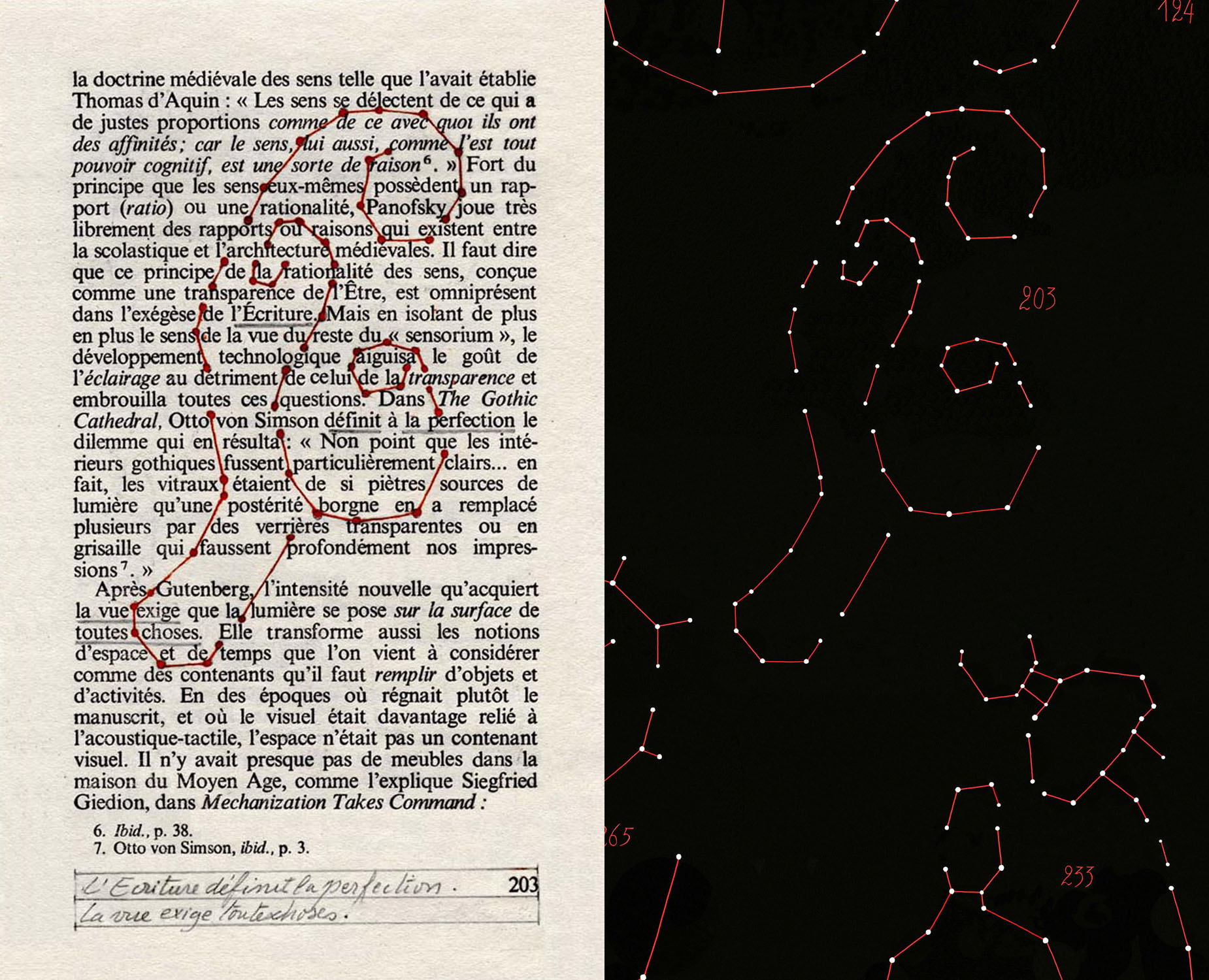

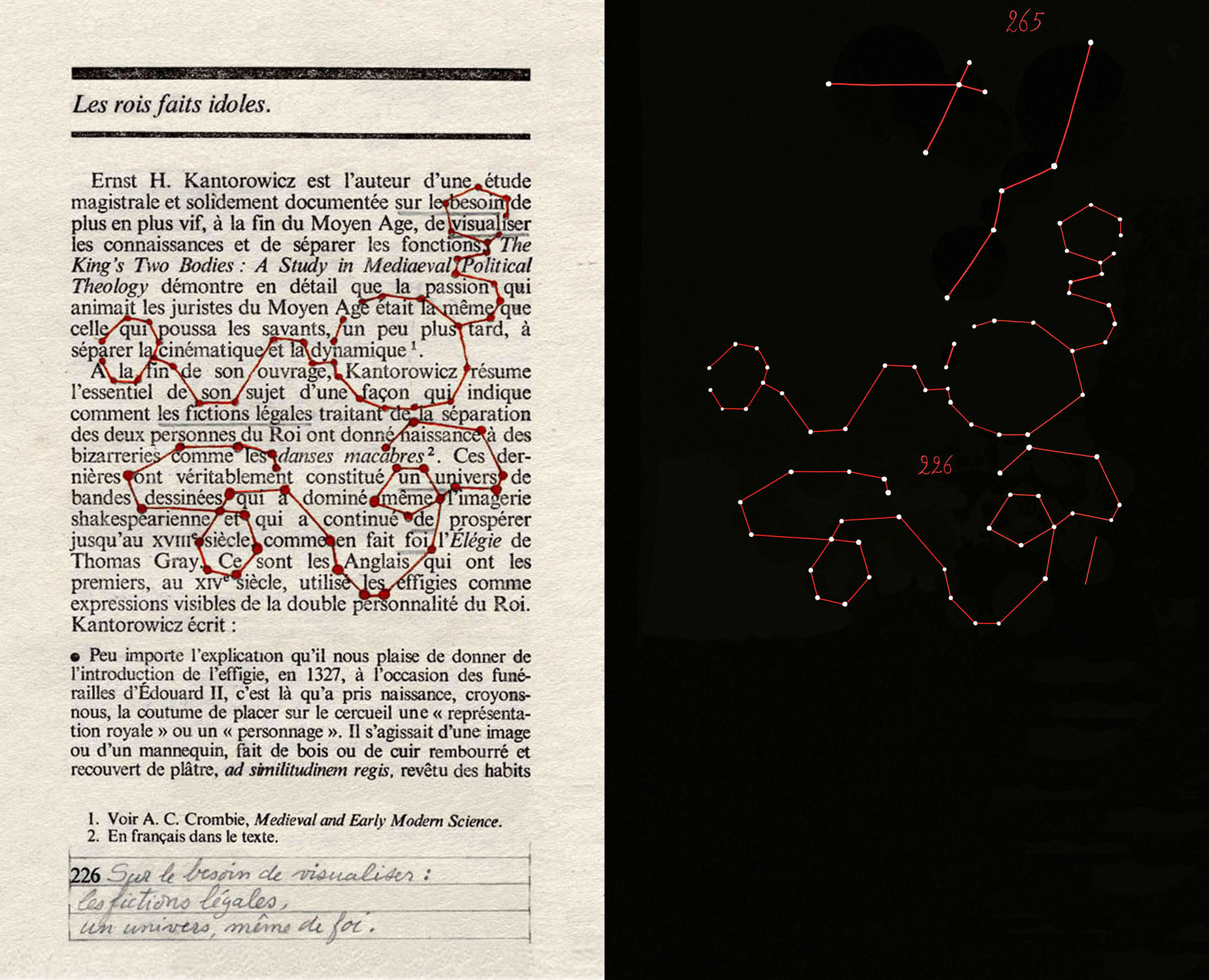

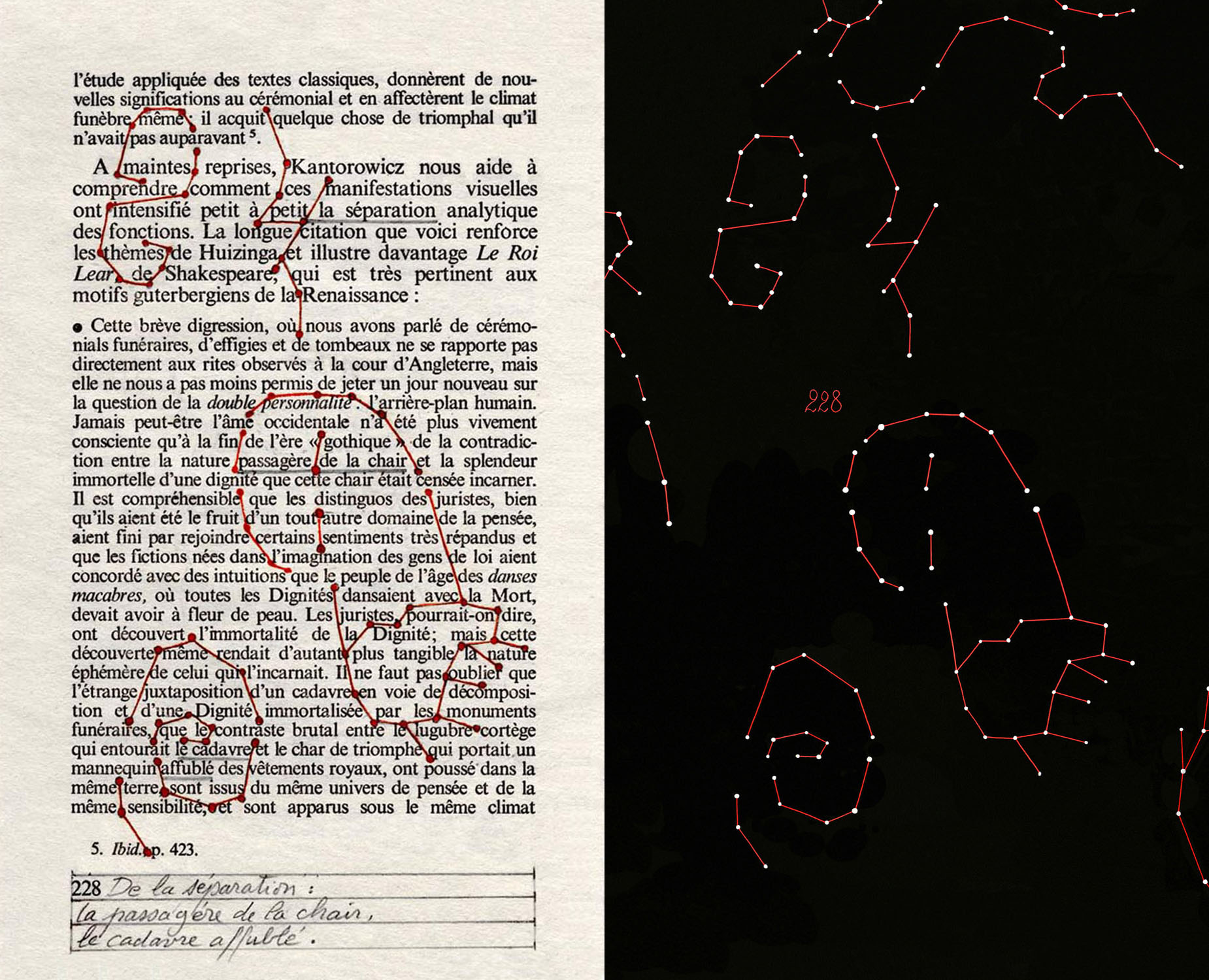

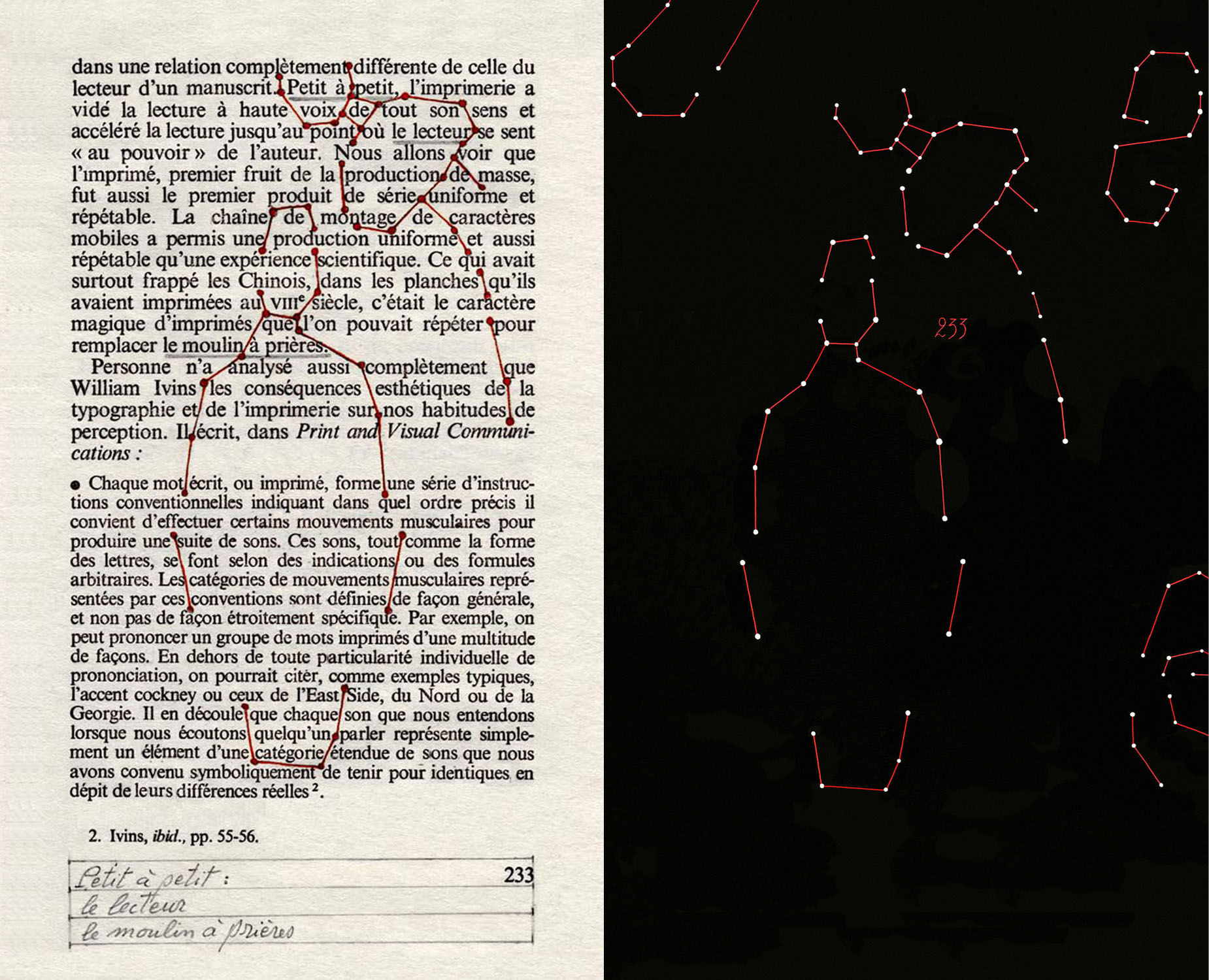

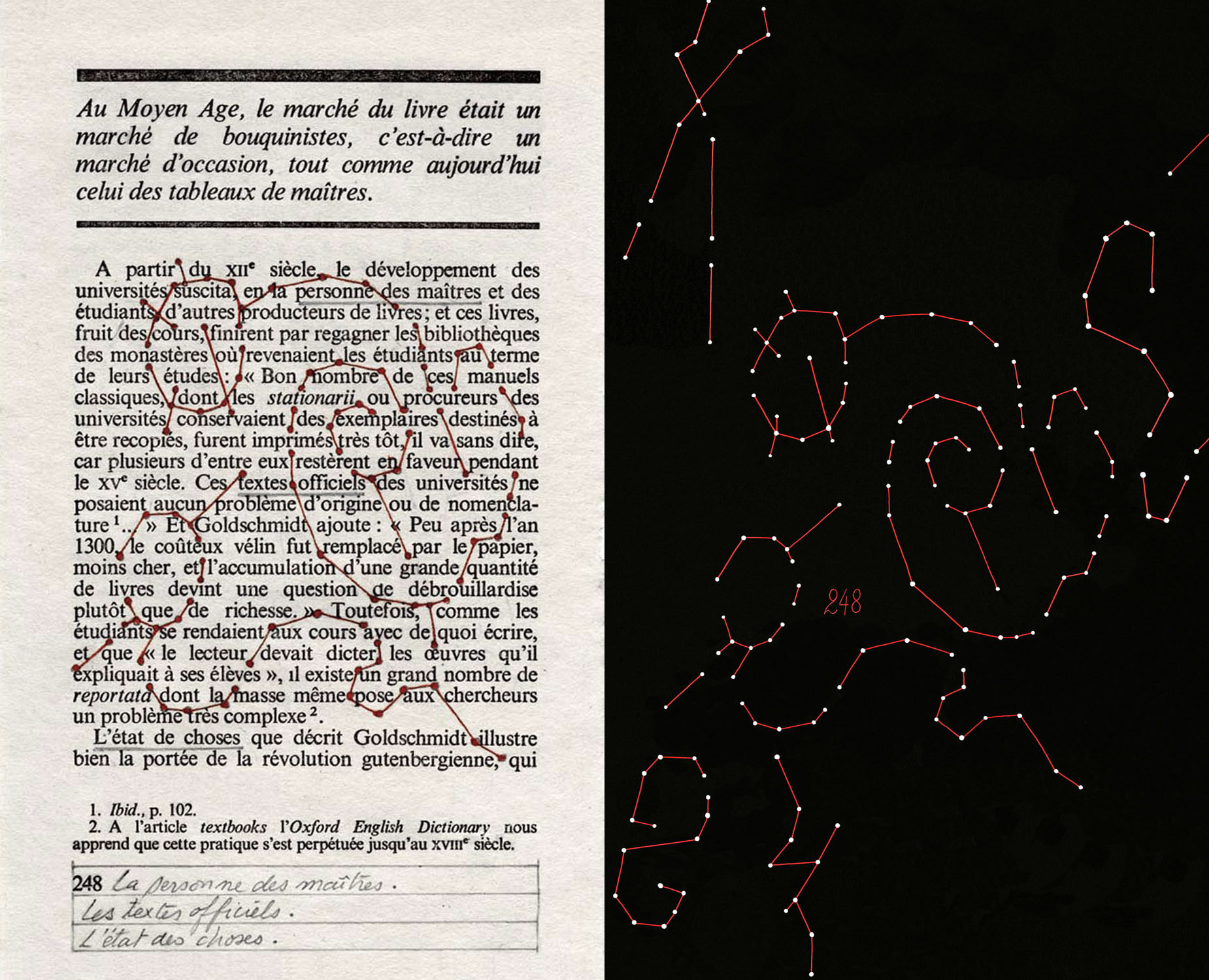

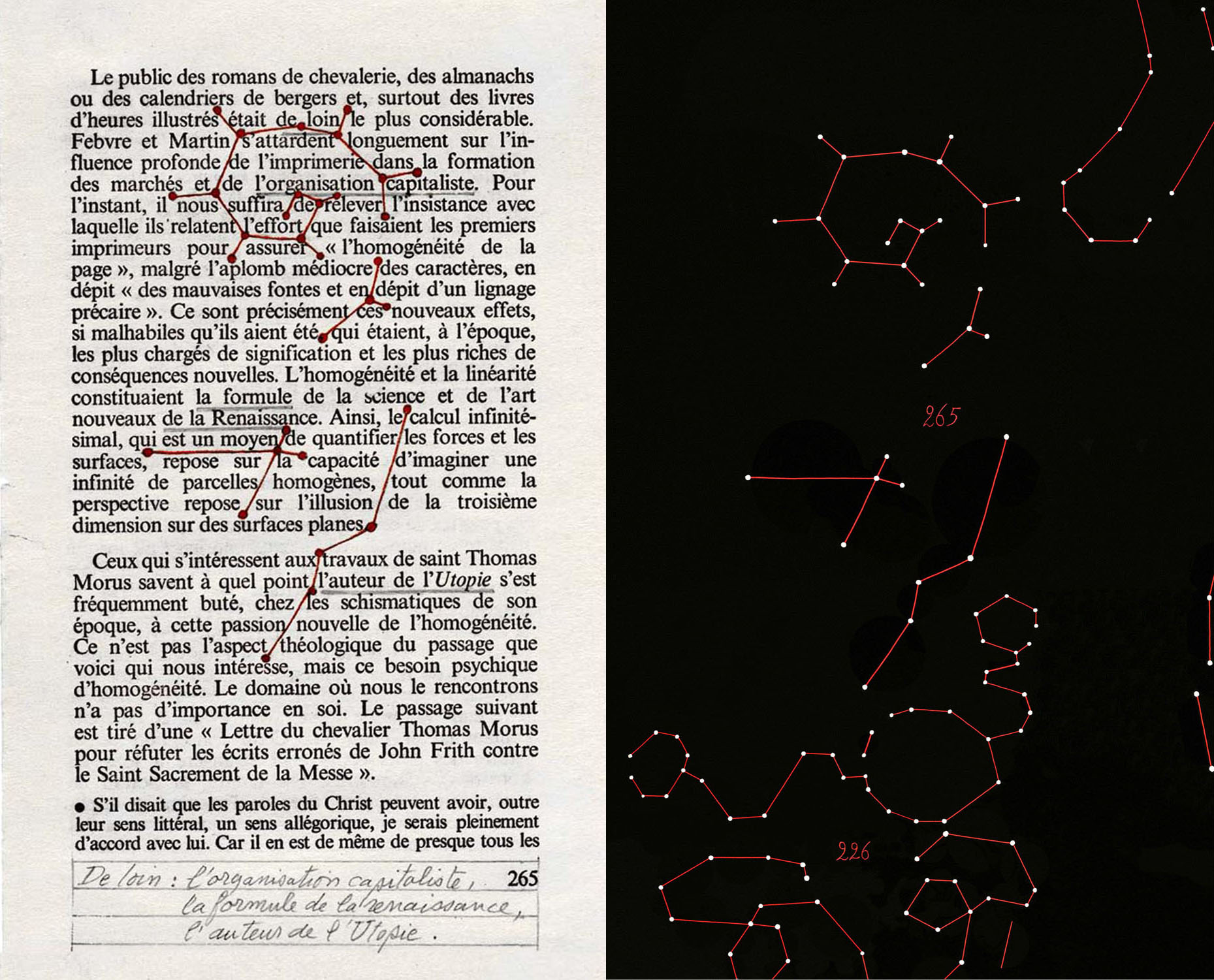

Cela prit corps le plus simplement du monde. Il arrive, quand la fatigue de la lecture se fait sentir et que mon œil n’accommodant plus sur les caractères, mais vaquant dans le vide bien au-dessus de la surface de la page, ou se perdant dans les profondeurs de ce marécage confus de lettres, que je voie confusément apparaître transversalement aux lignes du texte des cheminements et des sentiers plus clairs fortuitement ouverts par les intervalles séparant les mots, ouvrant de proche en proche, tantôt des sortes de failles qui traversent des paragraphes entiers, tantôt des sortes de canaux d’irrigation qui empruntant des cours plus complexes acheminent un peu de lumière au cœur des pages. On les aurait dit creusés par des insectes grignoteurs de lettres à seule fin guider l’œil au hasard de leurs capricieuses pérégrinations dans ces pâtures de signes. D’ordinaire, songeant rêveusement au contenu de ma lecture interrompue, je ne prête guère attention au phénomène, mais en l’occurrence il m’apparut aussitôt qu’en explorant ces chemins de traverse qui esquissait de grands signes en réserve du texte, je tenais enfin de quoi de concrétiser cette fameuse et invisible Galaxie Gutenberg. C’était à moi qu’il revenait d’introduire dans ce livre les images qui lui faisaient défaut.

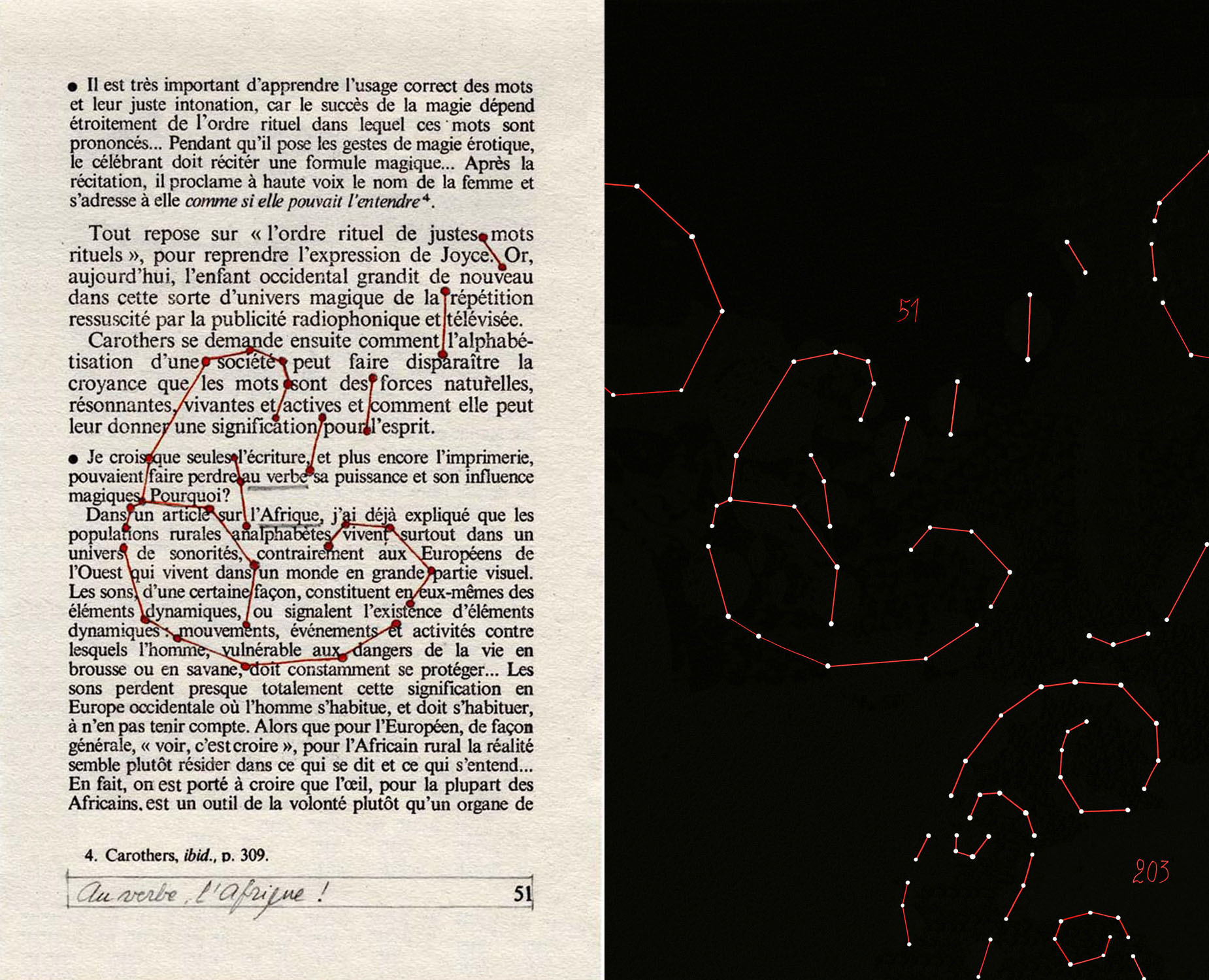

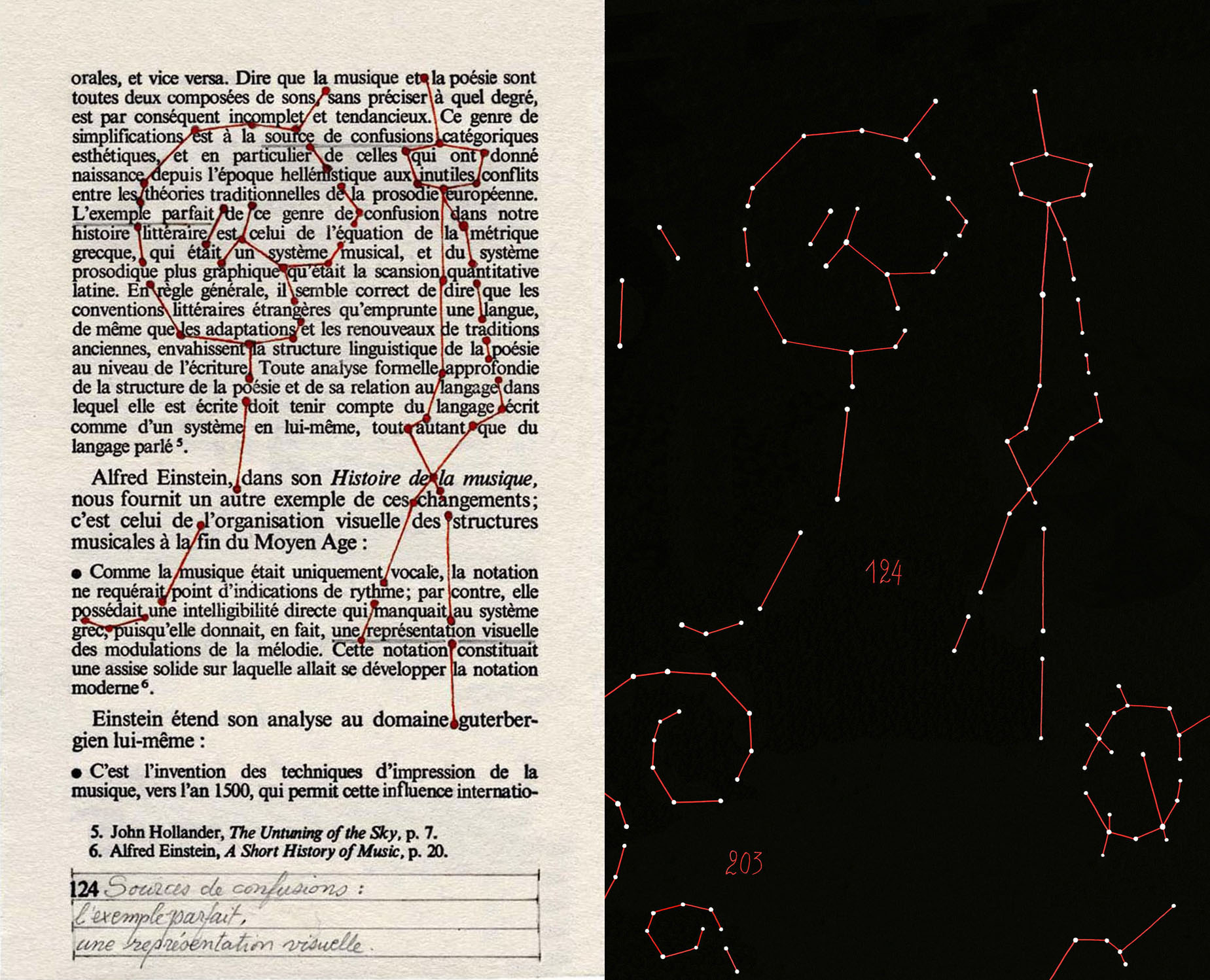

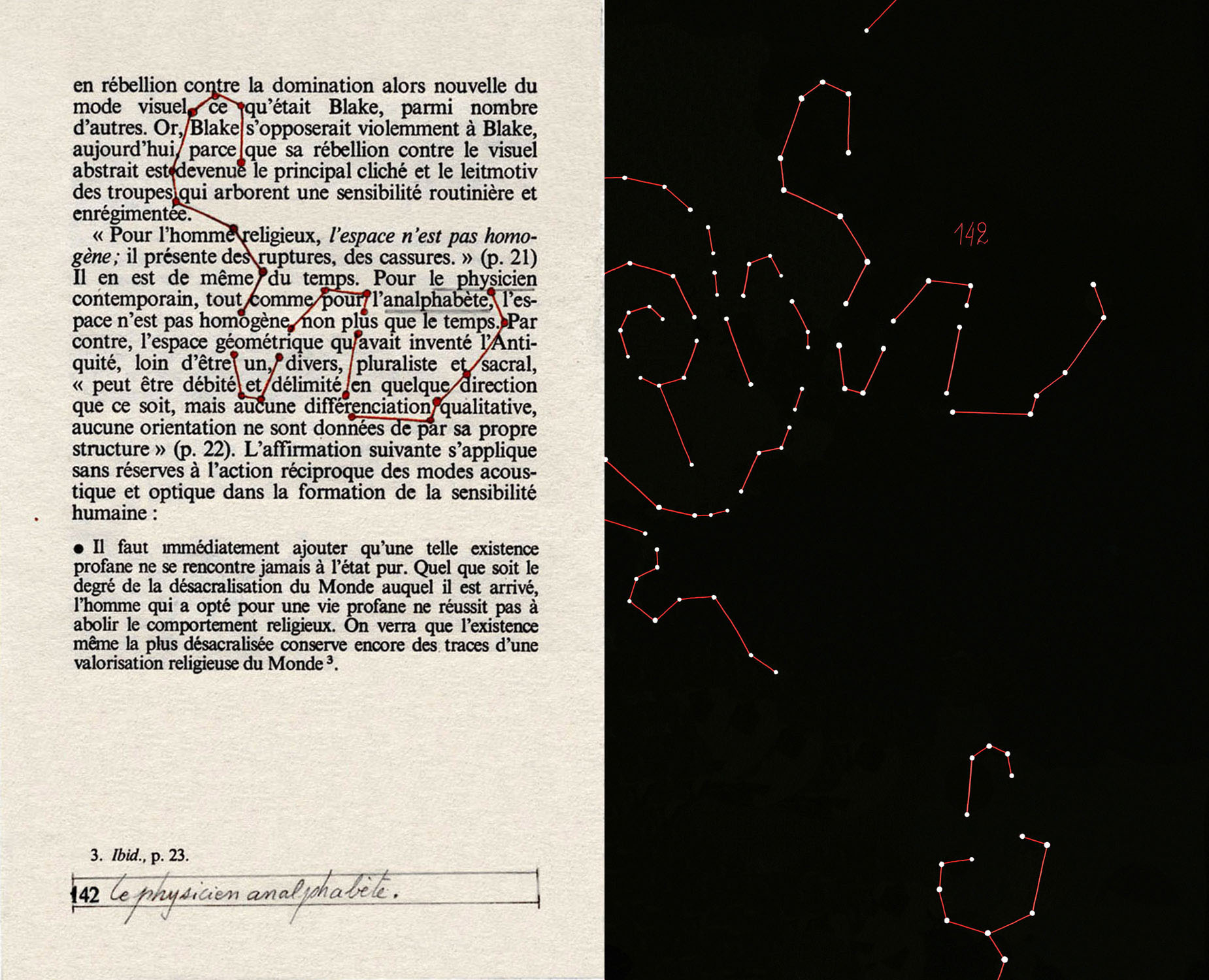

J’entrepris sur-le-champ de préciser le tracé de ces cheminements par une succession de lignes droites que j’articulai les unes aux autres d’un point rouge, en guise d’étoiles, achevant ainsi de donner à ces figures naissantes des airs de constellations auxquelles il ne me restait plus qu’à donner des noms. Nommer, n’est-ce pas l’essence même de toute création ? Les prémices de toute poésie ? Pour ce faire, je n’eus pas à me casser trop la tête. Je me contentais de piocher dans l’abondant vivier de mots qui les entouraient, me contentant de souligner au crayon telle ou telle heureuse expression qui me semblait s’accorder au mieux à chacune de ces configurations de hasard dignes de figurer dans un atlas de la défunte Galaxie Gutenberg. Atlas que j’achevai peu après, sans l’ombre d’un remords, de démanteler définitivement pour en disperser les planches dans une exposition opportunément consacrée aux métamorphoses du livre.

Si d’aventure l’idée vous chante, n’hésitez pas débusquer à votre tour les constellations latentes dissimulées dans mon propre texte, et à les nommer comme bon vous semble. Peut-être estimerez-vous à juste titre que ma critique de McLuhan ne mérite pas de subir un meilleur sort que celui que j’ai infligé à son livre qui ne valait sans doute pas toute l’indignité dont je l’accablais alors. Certains ont d’ailleurs vu dans ma tentative de sabotage du livre une sorte de discret hommage à son auteur.

© – Max de Larminat – 2019

J’ai réalisé le tracé des treize constellations entraperçues au fil de ma lecture de La Galaxie Gutenberg en 1980. J’en ai exposées les pages, telles les planches d’un atlas du ciel, la même année, Galerie Caroline Corre, pour figurer dans la manifestation « Prenez un livre, dit-elle ». Quant à la vue panoramique de toutes ces constellations réunies en une seule image elles ont été gravé sur une grande carte à gratter noire.

Les constellations de la Galaxie Gutenberg

Il y a quelques dizaines d’années, furetant dans les soldes d’un bouquiniste, je tombai subitement en arrêt sur un vieil exemplaire de La Galaxie Gutenberg, ouvrage qui fit jadis fureur, mais que je n’avais jamais lu. J’achetais immédiatement l’ouvrage.

Je ne suis sans doute pas le seul à avoir succombé la séduction du titre de l’essai de Marshal Macluhan qui, à lui seul, aurait procuré à n’importe quel auteur un immédiat succès de curiosité. Hélas, le coup de génie de ce titre si puissamment évocateur était bien le seul de l’ouvrage dont la lecture me fit vite déchanter.

L’étincelle produite par choc de ces deux mots, Galaxie et Gutenberg, dont les gutturales majuscules sont aussi dures que le silex avait mis le feu à mon imagination, et créé une image d’infini qui n’existait pourtant nullement dans le livre. L’ouvrage de McLuhan me sembla un fatras d’érudition brouillonne et de prophéties naïves. Le lecteur errait en aveugle dans le labyrinthe de l’érudition encyclopédique de l’auteur, guidé de digression en digression par la voix de ce conteur envoutant et déboussolé qui nous entrainait dans arcanes d’un passé dont l’écriture, depuis son invention, avait été le fil conducteur. Fil désormais rompu dont il brandissait avec jubilation l’extrémité. Il y annonçait la fin de l’ère de l’écriture en passe d’être détrônée par celle de l’audiovisuel, pompeusement baptisé Galaxie Marconi. À noter que McLuhan n’utilisait dans cet essai que l’arme de l’écrit et de l’imprimé pour annoncer en grande pompe la disparition de notre paysage mental de ces pauvres vieilles choses que sont justement l’écrit et l’imprimé dont il faisait néanmoins quant à lui un usage exclusif, immodéré et jubilatoire.

On eût aimé que le pontifiant universitaire choisisse un autre support que celui d’un livre pour annoncer l’inéluctable disparition de la chose écrite ; qu’il eût eu à cœur de faire triompher sa démonstration par le biais de quelque combinaison judicieuse d’images animées et de sons. Mais, aveu d’impuissance de sa part, il n’y avait nulle trace dans ce livre de quelque image que ce soit, sinon par le truchement de mots dûment écrits et imprimés, ceux-là mêmes dont il annonçait l’extinction prochaine, balayés par l’imparable big-bang de l’audiovisuel. Fort heureusement, avec le recul du temps, nous savons qu’il n’en fut rien. Mais à l’époque, il sciait allègrement la branche sur laquelle il était perché tout en feignant d’en faire l’éloge funèbre. Je suis injuste sans doute. Mais, puisqu’à tort ou à raison c’est ainsi que je reçus alors son livre, je vous refile tel quel mon sentiment d’alors. Enfin, presque, puisque, dans la foulée de cette lecture, j’y ai ajouté mon grain de sel, finissant par mitonner avec l’indigeste matière première de ces pavés d’écriture un plat presque acceptable. Visuellement du moins, ce qui, je m’en rend compte rétrospectivement faisait de moi à ma modeste échelle le complice de la thèse de MacLuhan selon laquelle l’avenir appartenait à l’image.

C’est peu dire que je fus déçu par le contenu de l’ouvrage qui n’était pas à la hauteur de son titre. Pourtant je ne m’avouais pas vaincu et je n’eus de cesse d’entrevoir la galaxie initialement promise par l’intitulé de ce décevant atlas dont, de page en page, il fragmentait la carte ; ou de guetter faute de mieux sur chacune de ces portions de ciel obscurcies d’une poussière d’écritures la formation de quelque constellation nouvelle.

Je fus, paraît-il, un enfant silencieux, toujours penché sur des livres, un crayon à la main pour en saccager les pages de mes contributions graphiques. À croire que les obscures étoiles du dessin et de l’écriture se sont penchées sur mon berceau, puisque qu’aujourd’hui encore je cherche en toutes choses à répondre à leurs injonctions. D’aussi loin que remontent mes souvenirs je me revois en train de gribouiller sans cesse et sur n’importe quoi. À l’école, je ne pouvais réprimer mon besoin de couvrir de minuscules dessins et d’élucubrations soigneusement calligraphiées les marges vierges de mes manuels scolaires. C’était mes échappées belles. Je considérais, comme un gâchis de papier de ne tirer aucun profit de ces territoires inexploités. Mauvais calcul. Au prix de cuisantes corrections, on m’apprit vite à épargner la valeur marchande de mes livres de classe sur le marché de l’occasion et de trouver des territoires de jeux plus appropriés à mes épanchement graphiques

Il arrive néanmoins qu’au fil de certaines lectures, comme celle de cette fameuse Galaxie Gutenberg, cette vieille envie revienne me démanger bien que d’ordinaire ce soit sur des supports plus adéquats que je tente, avec des bonheurs inégaux, de faire carrière de peintre. Non sans renoncer pour autant aux plaisirs de l’écriture. Je suis toujours en effet un incorrigible fondu de poésie et pas seulement en tant que lecteur.

Aujourd’hui comme hier, je bataille presque quotidiennement pour soustraire au temps que je consacre un peu trop largement aux arts plastiques des espaces pour m’adonner au jeu des mots et à leurs graphies. Hors de l’atelier, je ne me promène jamais sans calepin et stylo en poche. Pour moi, marcher, consiste, dès les premiers pas, à fouler mentalement un parterre de mots, à les ajuster aussi parfaitement que possible pour ouvrir des chemins inédits en terrain inconnu. Marcher c’est aussi scander. Bref, marcher, c’est écrire. Malheureusement pour moi, cesser de marcher, c’est presque toujours oublier. Quel crève-cœur que d’avoir œuvré pendant des kilomètres à la formulation parfaite d’une idée ne dépassant pas quelques lignes, voire d’avoir réussi à la ramasser en une paire d’alexandrins bien balancés, et de sentir cette fugitive musique filer à vaux l’eau faute d’être en mesure de la noter noir sur blanc, sur le vif ! Je ne saurais dire combien de fois, à peine sorti de chez moi, me sentant soudain vulnérable et désarmé au seuil de la jungle des mots qui m’assaillent de toute part quand je marche, je suis retourné précipitamment sur mes pas pour chercher de quoi me prémunir contre l’oubli.

C’est en proie à cette double addiction pour le dessin et pour la poésie que je me plongeais dans mon exemplaire de La galaxie Gutenberg. Pas n’importe quel exemplaire. Celui que je venais d’acheter, publié en format de poche Idées / Gallimard, avait vu le jour en février 1977 dans l’Imprimerie Bussière à Saint-Amand. Le détail a de l’importance. On aurait dit que l’éditeur et l’imprimeur, étrangement coalisés contre la cause de la chose écrite dont la défense était pourtant leur raison d’être, avaient décidé de donner toutes ses chances à la thèse de McLuhan en programmant l’obsolescence physique de ce volume. Il émanait en tout cas du fruit de leur travail, un vrai gâchis, une sorte de haine du livre, en général, et de celui-ci en particulier. À croire qu’ils avaient délibérément tout mis en œuvre pour hâter la disparition de cet objet matériel et archaïque chassé par le vent de l’histoire et le verbe prophétique de McLuhan.

Qu’on en juge. Ils avaient choisi pour réaliser le tirage de ce malheureux ouvrage – qui, à mon avis, en raison de son désolant contenu ne méritait guère mieux – un papier à base de fibre de bois dont le pH naturellement acide était à court terme le gage certain d’un jaunissement et d’un vieillissement accéléré. Le texte appliqué en Offset sur le gain de ce papier grossier, inadapté à cette technique d’impression, était selon les pages inégalement sombre, voire plus ou moins grisâtre. Le contour sans netteté des caractères, issus cependant d’une assez belle déclinaison de Bodoni, était une véritable offense à l’idée même de typographie. L’amoureux de beaux livres que je suis fit ici le deuil de la somptuosité des travaux des émules de Gutenbert dont les fontes généreusement encrées mordirent, des générations durant, les belles textures des papiers chiffon.

À bien y réfléchir, ces imperfections même levèrent en moi bien des inhibitions. En l’espèce, le caractère quasi sacré de quelque livre que ce soit ne s’appliqua que mollement à la pitoyable chose qui avait échoué entre mes mains, et m’incita à poursuivre sans délais ce saccage par moi-même.

Évidemment, pour relier les pages de la chose, l’imprimeur n’avait pas eu recours à un noble assemblage de cahiers cousus. Un simple coup de massicot et une expéditive tartine de colle sur la tranche avaient bouclé l’affaire. Quant à la colle utilisée, l’élasticité n’était pas son fort. Qui de nous ne s’est pas irrité du manque de souplesse des reliures d’ouvrages de ce genre qui se transforment en un rien de temps en une sorte de croute rigide et cassante ? Le pauvre lecteur en est réduit soit à renoncer à ouvrir en grand son livre au risque de lui briser les reins et de transformer en feuilles volantes les pages situées le long de la ligne de fracture ; soit se résigner à ne l’entrouvrir qu’à peine, prompt qu’il est à se refermer sur ses doigts comme une tapette à souris. Finalement, qu’importe pour les dégâts. J’optais pour le grand écart, qu’accompagna comme il fallait s’y attendre un petit crac de protestation. Ce premier geste iconoclaste préluda au démantèlement complet du livre.

Histoire d’introduire un bémol dans ce concert de critique, disons que la mise en page du texte et le choix de la police de caractères étaient honorables en dépit la piètre qualité de l’impression, et d’une certaine impression de flou qu’engendrait, par transparence du papier, un certain décalage des pavés d’écriture entre le recto et le verso des pages. Sans oublier, pour gâcher l’effet d’ensemble l’adoption de maigres interlignes qui ne servaient peut-être qu’à compenser l’emprise de marges un peu trop généreuses pour le format, évitant ainsi de gonfler le budget papier ? Ce manque d’aération interne faisait de chaque pavé un espace légèrement confiné qui se prêtait peu à l’oxygénation des idées qu’on y avait couchées. Mais tout ceci n’est qu’affaire d’appréciation personnelle.

L’ensemble restait néanmoins, dans les normes du lisible, quoiqu’un peu trop dense à mon goût. Les caractères ne s’y entassaient pas comme sardines en boîte, mais on y était presque. On avait échappé au livre du futur : le livre en boite de conserve.

Tel était l’aspect général de ces pages dont les imperfections même m’invitaient au palimpseste. A mes yeux, tout n’y était que matière, et ce qui en couvrait les surfaces s’apparentait moins pour moi à un texte qu’à une texture, une sorte d’apprêt visant à donner corps et substance à ce support destiné à recevoir quelque plus sérieuse œuvre d’esprit. La conjuration de l’éditeur et de l’imprimeur m’invitant à franchir le pas et à transformer ce livre, indigent sur le fond, et de fabrication on ne peut plus rustique, en quelque chose d’autre à mi-chemin entre un livre d’images et un recueil de poésie. Et de concilier mes deux dadas d’un même mouvement.

Cela prit corps le plus simplement du monde. Il arrive, quand la fatigue de la lecture se fait sentir et que mon œil n’accommodant plus sur les caractères, mais vaquant dans le vide bien au-dessus de la surface de la page, ou se perdant dans les profondeurs de ce marécage confus de lettres, que je voie confusément apparaître transversalement aux lignes du texte des cheminements et des sentiers plus clairs fortuitement ouverts par les intervalles séparant les mots, ouvrant de proche en proche, tantôt des sortes de failles qui traversent des paragraphes entiers, tantôt des sortes de canaux d’irrigation qui empruntant des cours plus complexes acheminent un peu de lumière au cœur des pages. On les aurait dit creusés par des insectes grignoteurs de lettres à seule fin guider l’œil au hasard de leurs capricieuses pérégrinations dans ces pâtures de signes. D’ordinaire, songeant rêveusement au contenu de ma lecture interrompue, je ne prête guère attention au phénomène, mais en l’occurrence il m’apparut aussitôt qu’en explorant ces chemins de traverse qui esquissait de grands signes en réserve du texte, je tenais enfin de quoi de concrétiser cette fameuse et invisible Galaxie Gutenberg. C’était à moi qu’il revenait d’introduire dans ce livre les images qui lui faisaient défaut.

J’entrepris sur-le-champ de préciser le tracé de ces cheminements par une succession de lignes droites que j’articulai les unes aux autres d’un point rouge, en guise d’étoiles, achevant ainsi de donner à ces figures naissantes des airs de constellations auxquelles il ne me restait plus qu’à donner des noms. Nommer, n’est-ce pas l’essence même de toute création ? Les prémices de toute poésie ? Pour ce faire, je n’eus pas à me casser trop la tête. Je me contentais de piocher dans l’abondant vivier de mots qui les entouraient, me contentant de souligner au crayon telle ou telle heureuse expression qui me semblait s’accorder au mieux à chacune de ces configurations de hasard dignes de figurer dans un atlas de la défunte Galaxie Gutenberg. Atlas que j’achevai peu après, sans l’ombre d’un remords, de démanteler définitivement pour en disperser les planches dans une exposition opportunément consacrée aux métamorphoses du livre.

Si d’aventure l’idée vous chante, n’hésitez pas débusquer à votre tour les constellations latentes dissimulées dans mon propre texte, et à les nommer comme bon vous semble. Peut-être estimerez-vous à juste titre que ma critique de McLuhan ne mérite pas de subir un meilleur sort que celui que j’ai infligé à son livre qui ne valait sans doute pas toute l’indignité dont je l’accablais alors. Certains ont d’ailleurs vu dans ma tentative de sabotage du livre une sorte de discret hommage à son auteur.

© – Max de Larminat – 2019

J’ai réalisé le tracé des treize constellations entraperçues au fil de ma lecture de La Galaxie Gutenberg en 1980. J’en ai exposées les pages, telles les planches d’un atlas du ciel, la même année, Galerie Caroline Corre, pour figurer dans la manifestation « Prenez un livre, dit-elle ». Quant à la vue panoramique de toutes ces constellations réunies en une seule image elles ont été gravé sur une grande carte à gratter noire.